Die Ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke, und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht: alles wird sich irgendwann so wiederholen, wie man es schon einmal erlebt hat, und auch diese Wiederholung wird sich unendlich wiederholen!

(…)

Wenn sich jede Sekunde unseres Lebens unendliche Male wiederholt, sind wir an die Ewigkeit genagelt wie Jesus Christus ans Kreuz. Eine schreckliche Vorstellung. In der Welt der Ewigen Wiederkehr lastet auf jeder Geste die Schwere einer unerträglichen Verantwortung. Aus diesem Grund hat Nietzsche den Gedanken der Ewigen Wiederkehr »das schwerste Gewicht« genannt.

Wenn die Ewige Wiederkehr das schwerste Gewicht ist, kann unser Leben vor diesem Hintergrund in seiner ganzen herrlichen Leichtheit erscheinen.

Ist aber das Schwere wirklich schrecklich und das Leichte herrlich?

Das schwerste Gewicht beugt uns nieder, erdrückt uns, preßt uns zu Boden. In der Liebeslyrik aller Zeiten aber sehnt sich die Frau nach der Schwere des männlichen Körpers. Das schwerste Gewicht ist also gleichzeitig ein Bild intensivster Lebenserfüllung. Je schwerer das Gewicht, desto näher ist unser Leben der Erde, desto wirklicher und wahrer ist es.

Im Gegensatz dazu bewirkt die völlige Abwesenheit von Gewicht, daß der Mensch leichter wird als Luft, daß er emporschwebt und sich von der Erde, vom irdischen Sein entfernt, daß er nur noch zur Hälfte wirklich ist und seine Bewegungen ebenso frei wie bedeutungslos sind.

Was also soll man wählen? Das Schwere oder das Leichte?

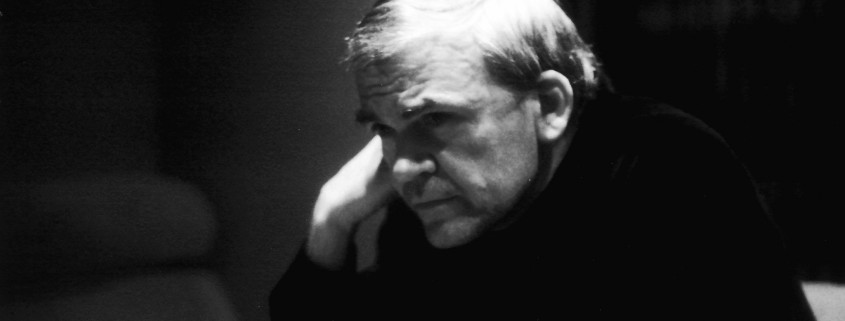

(Milan Kundera – Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins)

I have claimed that Escape is one of the main functions of fairy-stories, and since I do not disapprove of them, it is plain that I do not accept the tone of scorn or pity with which »Escape« is now so often used. Why should a man be scorned if, finding himself in prison, he tries to get out and go home? Or if he cannot do so, he thinks and talks about other topics than jailers and prison-walls?

(J. R. R. Tolkien – On Fairy-Stories)

Schon Dostojewski machte darauf aufmerksam, daß das Bibelwort »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« wahrscheinlich andersrum zu verstehen ist – nämlich in dem Sinne, daß man den Nächsten nur dann lieben kann, wenn man sich selbst liebt.

Weniger elegant, dafür um so prägnanter, drückte Marx (Groucho, nicht Karl) dieselbe Idee Jahrzehnte später aus: »Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Klub beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als Mitglied aufzunehmen.« Wenn Sie sich die Mühe nehmen, die Tiefe dieses Witzes zu ergründen, sind Sie bereits gut auf das nun Folgende vorbereitet.

Geliebt zu werden ist auf jeden Fall mysteriös. Nachzufragen, um Klarheit zu schaffen, empfiehlt sich nicht. Bestenfalls kann es der andere Ihnen überhaupt nicht sagen; schlimmstenfalls stellt sich sein Grund als etwas heraus, das Sie selbst bisher nicht für Ihre charmanteste Eigenschaft hielten; zum Beispiel das Muttermal auf Ihrer linken Schulter. Schweigen ist da wieder einmal ganz eindeutig Gold.

Was wir daraus für unser Thema lernen können, zeichnet sich nun schon klarer ab. Nehmen Sie nicht einfach dankbar hin, was Ihnen das Leben durch Ihren (offensichtlich selbst liebenswerten) Partner bietet. Grübeln Sie. Fragen Sie sich, aber nicht ihn, warum. Denn er muß ja irgendeinen Hintergedanken haben. Und den enthüllt er Ihnen bestimmt nicht.

(…)

[F]ür den Unglücklichkeitsbedarf des Anfängers mag das eben Gesagte ausreichen. Der Fortgeschrittene aber gibt sich damit nicht zufrieden. Aus diesen Zusammenhängen läßt sich nämlich weiteres Kapital schlagen, das allerdings nur den Groucho Marxens unter uns zugänglich ist. Es setzt eben voraus, daß man sich selbst für liebensunwürdig hält. Damit ist jeder, der einen liebt, prompt diskreditiert. Denn wer einen liebt, der keine Liebe verdient, mit dessen Innenleben stimmt etwas nicht. Ein Charakterdefekt wie Masochismus, eine neurotische Bindung an eine kastrierende Mutter, eine morbide Faszination durch das Minderwertige – von dieser Art sind die Gründe, die sich als Erklärung für die Liebe des oder der Betreffenden anbieten und sie unerträglich machen. (Zur Auswahl der befriedigendsten Diagnose ist eine gewisse Kenntnis der Psychologie oder wenigstens die Teilnahme an Selbsterfahrungsgruppen von großem Wert.)

Und damit ist nicht nur das geliebte Wesen, sondern auch der Liebende selbst und die Liebe als solche in ihrer Schäbigkeit enthüllt. Was kann man schon mehr wünschen?

(…)

Nur auf den ersten Blick erscheint das absurd, denn die Komplikationen, die mit dieser Auffassung einhergehen, liegen doch so klar auf der Hand. Dies dürfte aber noch niemanden abgehalten haben, oder, wie Shakespeare es in einem seiner Sonette sagt: »Dies weiß jedweder, doch nicht wie man flieht den Himmel, der zu dieser Hölle zieht.« Praktisch verliebe man sich also in hoffnungsloser Weise: in einen verheirateten Partner, einen Priester, einen Filmstar oder eine Opernsängerin. Auf diese Weise reist man hoffnungsfroh, ohne anzukommen, und zweitens bleibt einem die Ernüchterung erspart, feststellen zu müssen, daß der andere gegebenenfalls durchaus bereit ist, in eine Beziehung einzutreten – womit er sofort unattraktiv wird.

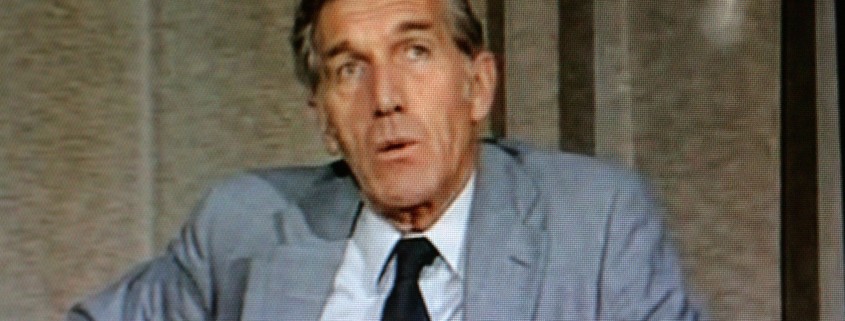

(Paul Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein)

Mit Messern kann man sich verletzen, daher soll man sie vermeiden; Türklinken sind tatsächlich mit Bakterien bedeckt. Wer weiß, ob man mitten im Symphoniekonzert nicht doch plötzlich auf die Toilette muß, oder ob man das Schloß beim Nachprüfen nicht irrtümlich aufgeschlossen hat? Der Vernünftige vermeidet daher scharfe Messer, öffnet Türen mit dem Ellbogen, geht nicht ins Konzert und überzeugt sich fünfmal, daß die Tür wirklich abgesperrt ist. Voraussetzung ist allerdings, daß man das Problem nicht langsam aus den Augen verliert. Die folgende Geschichte zeigt, wie man das vermeiden kann:

Eine alte Jungfer, die am Flußufer wohnt, beschwert sich bei der Polizei über die kleinen Jungen, die vor ihrem Haus nackt baden. Der Inspektor schickt einen seiner Leute hin, der den Bengeln aufträgt, nicht vor dem Haus, sondern weiter flußaufwärts zu schwimmen, wo keine Häuser mehr sind. Am nächsten Tage ruft die Dame erneut an: Die Jungen sind immer noch in Sichtweite. Der Polizist geht hin und schickt sie noch weiter flußaufwärts. Tags darauf kommt die Entrüstete erneut zum Inspektor und beschwert sich: »Von meinem Dachbodenfenster aus kann ich sie mit dem Fernglas immer noch sehen!«

Man kann sich nun fragen: Was macht die Dame, wenn die kleinen Jungen nun endgültig außer Sichtweite sind? Vielleicht begibt sie sich jetzt auf lange Spaziergänge flußaufwärts, vielleicht genügt ihr die Sicherheit, daß irgendwo nackt gebadet wird. Eines scheint sicher: Die Idee wird sie weiterhin beschäftigen. Und das Wichtigste an einer so fest gehegten Idee ist, daß sie ihre eigene Wirklichkeit erschaffen kann.

(Paul Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein)

Es dauerte zwei ganze Tage, bis mir so langsam klar wurde, was er wirklich zu mir gesagt hatte. Er wolle nicht den Teufel an die Wand malen, doch es sähe nicht gut aus, hatte der Arzt mit einem kurzen Kopfschütteln gemeint, jedoch gleich noch hinzugefügt, wahrscheinlich um der Aussage etwas von ihrer Bedrohlichkeit zu nehmen, ein endgültiges Ergebnis könne er mir erst in einigen Tagen mitteilen. Wie schlimm denn „nicht gut“ sei, hatte ich gefragt, und er antwortete bloß knapp, im schlimmsten Fall stünden die Chancen nicht sehr gut, dass ich das Ende des Jahres noch erleben würde, sollte die genaue Untersuchung seine Vermutung denn bestätigen. Vielleicht war er etwas vorschnell, doch ich schätzte seine Aufrichtigkeit, denn die meisten Ärzte hätten sich davor gedrückt, solch eine Vermutung offen auszusprechen, solange sie nicht über eine definitive Diagnose verfügten, um, wie sie sagen würden, ihre Patienten nicht unnötig zu verängstigen. Zwei Tage später saß ich in einem Bus, es war Nachmittag, und erst da begriff ich plötzlich, wie meine Perspektiven sich verändert hatten. Ich würde vielleicht sterben, und zwar sehr bald.

Ich sprach mit niemandem darüber, außer mit meinen Eltern. Wieso auch? Noch stand das Ergebnis gar nicht fest und ich wollte niemanden unnötig beunruhigen, also verhielt ich mich wie jene Ärzte, die ihre Patienten erst einmal im Dunkeln lassen. Ich hätte es nicht ertragen, von Freunden oder denjenigen Menschen, die sich dafür hielten, mitleidige Blicke und wohlmeinenden Zuspruch zu erhalten, der bestenfalls gut gemeint und im schlimmsten Fall einfach nur lächerlich ist. Nein, ich behielt es für mich, denn es handelte sich ja um eine höchst private Angelegenheit, die zuallererst bloß mich etwas anging. Und wie sie mich etwas anging!

Was in mir geschah, nachdem ich erst einmal begriffen hatte, wie meine Chancen standen und dass ich vielleicht bald sterben würde, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Es war jedoch nicht wirklich schlecht, was in mir vorging, so wie man es vielleicht von jemandem erwarten würde, der dem Tod ins Auge blickt, denn genau das tat ich ja, mehr oder weniger. Ich verfiel nicht in tiefe Depression, ich wurde weder apathisch und hoffnungslos, noch begann ich plötzlich, mich für Extremsport zu interessieren, um auf die letzten Tage noch möglichst viele Kicks zu bekommen. Ich blieb, wenn man das so sagen kann, oberflächlich betrachtet ziemlich normal.

Unter der Oberfläche jedoch vollzog sich ein Wandel, der zwar nicht besonders spektakulär erschien, aber meinem Leben eine gewisse neue Richtung geben sollte. Bislang hatte ich ein Leben geführt, das sich in der Regel daran orientierte, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und möglichst wenig aufzufallen, weil Auffallen in der Regel bedeutete, ziemlich schnell in Situationen zu geraten, die sich zu Problemen entwickeln könnten. Ich war der Mann, der immer da, aber nie dabei sein wollte, der immer anwesend, aber nie beteiligt war. Das sollte sich ändern.

Es gab da eine Frau. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich in sie verliebt gewesen sei. Ein wenig vielleicht. Mehr wollte ich mir nicht erlauben, weil es zu Problemen hätte führen können. Wir gingen einige Male aus, ja, aber nur unter Vorwänden, nur mit Begleitung, und nie fiel das Wort Date, geschweige denn ein Kuss. An schlechten Tage fühlte ich mich feige und hasste mich dafür, nicht den Mut aufzubringen, sie einfach zu küssen, doch an guten Tagen klopfte ich mir auf die Schulter, die Sache nicht noch weiter zu vertiefen, würde sie doch sowieso in einer Katastrophe oder auf eine andere peinliche Art enden, aber jedenfalls enden. Es gab Menschen in meinem Leben, zu denen ich freundlich war, obwohl ich sie nicht ausstehen konnte. Mein Chef zum Beispiel, um ein Klischee zu erfüllen, denn wer mag schon seinen Chef, aber auch Leute in meinem Freundeskreis, Freunde von Freunden, irgendwelche Bekannte sowie natürlich diejenigen, von denen man sich erhofft, für die gespielte Freundlichkeit irgendwann einmal etwas zurückzubekommen. Ich war ordentlich und brav, könnte man sagen, denn ich erfüllte Aufgaben, die mir zugetragen wurden, in der Regel ohne zu murren, befolgte die Regeln, auch wenn sie mir noch so unsinnig erschienen, wagte nichts und ordnete mich unter, wo es nur ging, weil alles andere nur wieder zu Problemen geführt hätte. Es war kein unangenehmes Leben, doch es war ein Leben, das mich auch nicht wirklich befriedigte. Ich ließ mich treiben.

Nach den Worten des Arztes jedoch war alles anders. Meine Perspektive, meine Rolle in der Welt und auch meine Selbstbetrachtung hatten sich verändert. Ich würde vielleicht bald sterben. Haben wir nicht alle diesen Gedanken in uns, schlicht und einfach das zu tun, was uns wirklich glücklich macht, wenn wir nur noch einen Tag zu leben hätten. Wenn es für mich auch nicht ein einzelner sein sollte, so schienen meine Tage doch gezählt. Wie lange hätte ich noch gehabt? Sechs Monate? Ein Jahr? Was ist in einem solchen Fall schon der Unterschied zwischen einem Tag und einem Jahr? Oder anders gefragt: Was ist der Unterschied zwischen einem Tag und einem Leben? Wieso tragen wir diese Vorstellung mit uns herum, wir würden plötzlich alles ganz anders leben und erleben, wenn wir wüssten, es wäre unser letzter Tag? Wenn ich morgen ganz unspektakulär in der Dusche ausrutschen sollte, wäre mein letzter Tag dann nicht der heutige, also beliebig? Immer und nie zugleich? Warum ändern so viele Menschen ihr Leben, wenn sie ein mehr oder weniger vages Datum für ihren Tod erfahren? Verbringen wir unsere Leben vielleicht so unglücklich, so unbefriedigend, so leer, weil wir glauben, wir lebten für immer, wir könnten alles noch irgendwann nachholen, was wir versäumen – und erst das baldige Ende, dieser Gedanke an Endlichkeit bringt uns dazu, unser Leben wahrhaft zu genießen, wenn es dafür schon fast zu spät ist? Ich weiß es nicht.

Was ich jedoch wusste, war, mein Leben sollte anders werden. Ich wollte die wenige Zeit, die mir vielleicht noch blieb, sinnvoll nutzen, sinnvoller als bisher. In meinem Kopf malte ich mir aus, wie mein Leben in Zukunft aussehen sollte. Zuallererst würde ich sie anrufen und um ein Date bitten, ein klares, eindeutiges Date, um dem vorsichtigen Antasten endlich ein Ende zu bereiten. Es wäre riskant, natürlich, so wie jede Liebeserklärung, aber ich hatte nichts mehr zu verlieren. Vor meinem Chef würde ich nicht länger kriechen, wenn er mich für seine eigene Inkompetenz bestraft. Anstatt zu heucheln, würde ich immer meine ehrliche Meinung zum Ausdruck bringen, auch wenn sie einigen Menschen vielleicht nicht gefallen mag. Ich würde diejenigen meiden, die mir nicht guttun, und würde mir Zeit für Menschen und Dinge nehmen, die mir besonders am Herzen liegen. Ich würde ein besserer Freund sein, ein besserer Sohn, ein besserer Liebhaber, ein besserer Mensch. Das war es, was ich mir vorstellte, was in mir brannte. Ich würde, wenigstens auf meine letzten Tage, endlich das Leben führen, das ich schon die ganze Zeit hätte führen sollen.

Drei Tage später erhielt ich die Ergebnisse. Der Arzt sagte zu mir, ich hätte riesiges Glück, und was er damit meinte, war wohl, ich bekäme mein ewiges, undatiertes Leben zurück. Ich ging nach Hause, setzte mich auf meine Couch und verarbeitete, was eben geschehen war. Ich dachte an die Frau, mit der ich schon seit langer Zeit so gerne ausgehen würde, und verteufelte mich dafür, sie noch immer nicht angerufen zu haben. Dann endlich nahm ich das Telefon in die Hand, wählte die Nummer meiner Eltern, erzählte ihnen die gute Nachricht, und führte mein Leben weiterhin wie zuvor.

Neueste Kommentare