Der [soziale] Raum, das sind hier die Spielregeln, denen sich jeder Spieler beugen muß. Vor sich haben die Spieler verschiedenfarbige Chips aufgestapelt, Ausbeute der vorangegangenen Runden. Die unterschiedlich gefärbten Chips stellen unterschiedliche Arten von Kapital dar: Es gibt Spieler mit viel ökonomischem Kapital, wenig kulturellem und wenig sozialem Kapital. Die sind in meinem Raumschema rechts angesiedelt, auf der herrschenden, ökonomisch herrschenden Seite. Am anderen Ende sitzen welche mit einem hohen Stapel kulturellem Kapital, einem kleinen oder mittleren Stapel ökonomischem Kapital und geringem sozialen Kapital: das sind die Intellektuellen. Und jeder spielt entsprechend der Höhe seiner Chips. Wer einen großen Stapel hat, kann bluffen, kann gewagter spielen, risikoreicher. Mit anderen Worten: Die Spielsituation ändert sich fortwährend, aber das Spiel bleibt bestehen, wie auch die Spielregeln. Die Frage ist nun: Gibt es Leute, die daran Interesse haben, den Tisch umzuwerfen und damit dem Spiel ein Ende zu machen? Das kommt wohl sehr selten vor. Ich frage mich, ob das überhaupt jemals der Fall war. Was stattfindet, das sind Auseinandersetzungen darum, ob ein Chip »ökonomisches Kapital« wirklich drei Chips »kulturelles Kapital« wert ist.

In meinen Augen sind viele Revolutionen ausschließlich Revolutionen innerhalb der herrschenden Klasse, d.h. in jenen Kreisen, die Chips besitzen und die auch mal auf die Barrikaden steigen, damit ihre Chips an Wert gewinnen.

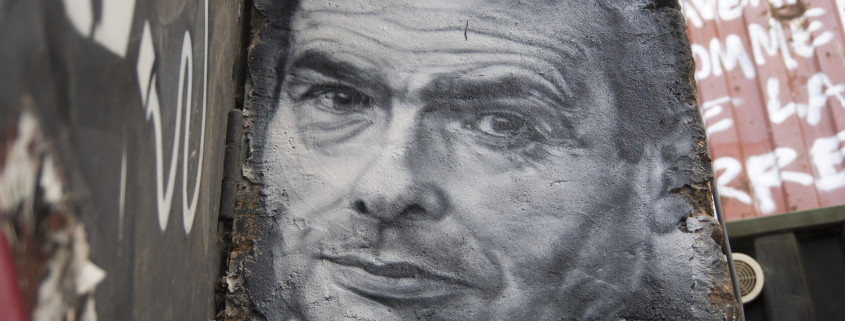

(Pierre Bourdieu – Die feinen Unterschiede, in: Die verborgenen Mechanismen der Macht)

Den Karren von meiner Hand in die seine wechselnd, erzählte er mir eine lustige Geschichte über den ersten Schubkarren, den er je gesehen. Das war in Sag Harbor. Die Eigner des Schiffes, so scheint es, hatten ihm einen geliehen, um seine schwere Tasche in sein Logierhaus zu schaffen. Um, was dieses Ding betrifft, nicht unwissend zu erscheinen – obgleich er, was die genaue Weise angeht, wie der Karren zu handhaben sei, das in Wahrheit vollkommen war -, packt Queequeg seine Tasche darauf; verschnürt sie feste; und schultert dann die Karre und schreitet den Pier hinauf. »Na«, sagte ich, »Queequeg, das hättest du besser wissen können, sollte man meinen. Haben die Leute nicht gelacht?«

Daraufhin erzählte er mir eine weitere Geschichte. Die Leute seiner Insel Kokovoko pressen, so scheint es, die wohlriechende Flüssigkeit junger Kokosnüsse in eine große gefärbte Kalebasse, wie eine Punschbowle; und diese Punschbowle bildet auf der geflochtenen Matte, wo das Fest abgehalten wird, immer das große Schaustück im Mittelpunkt. Nun kam einmal ein bestimmtes stattliches Handelsschiff in Kokovoko an, und dessen Kommandant – soweit berichtet wird, ein sehr vornehmer, pingeliger Herr, wenigstens für einen Kapitän zur See -, dieser Kommandant wurde zum Hochzeitsfest von Queequegs Schwester eingeladen, einer hübschen jungen Prinzessin, die gerade zehn geworden. Nun ja; als alle Hochzeitsgäste in der Bambushütte der Braut versammelt waren, marschiert dieser Kapitän herein, und alldieweil man ihm den Ehrenplatz zugewiesen, nimmt er Platz drüben, der Punschbowle gegenüber, und zwischen dem Hohepriester und Seiner Majestät dem König, Queequegs Vater. Sobald das Tischgebet gesprochen – denn auch diese Leute haben ihr Tischgebet ebenso wie wir – obwohl Queequeg mir erzählte, daß im Gegensatz zu uns, die wir bei solchen Gelegenheiten niederblicken auf unsere Servierplatten, sie ganz im Gegenteil, es den Enten nachmachend, aufwärts blicken zu dem großen Spender aller Feste -, sobald, wollte ich sagen, das Tischgebet gesprochen, eröffnet der Hohepriester das Bankett mit der uralten Zeremonie der Insel; das heißt, er tunkt seine geweihten und weihenden Finger in die Bowle, bevor das gesegnete Getränk die Runde macht. Wie er sich gleich neben dem Priester placiert sieht und der Zeremonie folgt und sich – als Kapitän eines Schiffes – im klaren Vorrecht gegenüber einem bloßen Inselkönig dünkt, insonderheit in des Königs eigenem Hause – macht er sich ganz kühl daran, seine Hände in der Punschbowle zu waschen; – die er, wie ich annehme, als eine riesige Fingerschale angesehen. »Nun«, sagte Queequeg, »was du jetz denk? – Haben unsere Leute nicht gelacht?«

(Herman Melville – Moby Dick)

What if you had one day perfectly healthy, I asked? What would you do?

„Twenty-four hours?“

Twenty-four hours.

„Let’s see… I’d get up in the morning, do my exercises, have a lovely breakfast of sweet rolls and tea, go for a swim, then have my friends come over for a nice lunch. I’d have them come one or two at a time so we could talk about their families, their issues, talk about how much we mean to each other.

„Then I’d like to go for a walk, in a garden with some trees, watch their colors, watch the birds, take in the nature that I haven’t seen in so long now.

„In the evening, we’d all go together to a restaurant with some great pasta, maybe some duck – I love duck – and then we’d dance the rest of the night. I’d dance with all the wonderful dance partners out there, until I was exhausted. And then I’d go home and have a deep, wonderful sleep.“

That’s it?

„That’s it.“

It was so simple. So average. I was actually a little disappointed. I figured he’d fly to Italy or have lunch with the President or romp on the seashore or try every exotic thing he could think of. After all these months, lying there, unable to move a leg or a foot – how could he find perfection in such an average day?

Then I realized this was the whole point.

(Mitch Albom – Tuesdays with Morrie)

Plötzlich Angst und viele Tränen,

ging doch schneller als erdacht:

Ist ihr Dasein schon am Ende?

Haben niemals mitgemacht.

Schau’n sich um, erkennen trüb:

All die Zeit, da fehlte was;

Arbeit, Auto und ein Haus:

Dieses „Leben“ – war es das?

(2007)

Here was a man who, if he wanted, could spend every waking moment in self-pity, feeling his body for decay, counting his breaths. So many people with far smaller problems are so self-absorbed, their eyes glaze over if you speak for more than thirty seconds. They already have something else in mind – a friend to call, a fax to send, a lover they’re daydreaming about. They only snap back to full attention when you finish talking, at which point they say „Uh-huh“ or „Yeah, really“ and fake their way back to the moment. (…) We are great at small talk: „What do you do?“ „Where do you live?“ But really listening to someone – without trying to sell them something, pick them up, recruit them, or get some kind of status in return – how often do we get this anymore? I believe many visitors in the last few months of Morrie’s life were drawn not because of the attention they wanted to pay to him but because of the attention he paid to them. Despite his personal pain and decay, this little old man listened the way they always wanted someone to listen.

(Mitch Albom – Tuesdays with Morrie)

Neueste Kommentare