Die moderne Geschichte hat, denke ich, hinreichend bewiesen, dass jeder Mensch, oder fast jeder, unter gewissen Voraussetzungen das tut, was man ihm sagt; und, verzeiht mir, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ihr die Ausnahme seid – so wenig wie ich. Wenn ihr in einem Land und in einer Zeit geboren seid, wo nicht nur niemand kommt, um eure Frau und eure Kinder zu töten, sondern auch niemand, um von euch zu verlangen, dass ihr die Frauen und Kinder anderer tötet, dann danket Gott und ziehet hin in Frieden. Aber bedenkt immer das eine: Ihr habt vielleicht mehr Glück gehabt als ich, doch ihr seid nicht besser. Denn solltet ihr so vermessen sein, euch dafür zu halten, seid ihr bereits in Gefahr. Gern stellen wir dem Staat – ob er totalitär ist oder nicht – den gewöhnlichen Menschen gegenüber, die Laus oder das kleine Licht. Dabei vergessen wir jedoch, dass der Staat aus Menschen besteht, mehr oder weniger gewöhnlichen Menschen, ein jeder mit seinem Leben, seiner Geschichte, jeder mit seiner Verkettung von Zufällen, die dafür gesorgt haben, dass er sich eines Tages auf der richtigen Seite des Gewehrs oder Dokuments wiederfindet, während andere auf der falschen stehen. Dieser Gang der Ereignisse ist in den seltensten Fällen das Ergebnis einer Entscheidung oder gar einer charakterlichen Veranlagung. Und die Opfer sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht deshalb gefoltert oder getötet worden, weil sie gut waren, ebenso wenig wie ihre Peiniger sie aus Bosheit gequält haben. Das zu glauben wäre reichlich naiv; man braucht sich nur in einer beliebigen Bürokratie umzusehen, und sei es die des Roten Kreuzes, um sich davon zu überzeugen. (…) Die Maschinerie des Staates nun ist aus dem gleichen Sand gebacken wie das, was sie Korn für Korn zu Staub zermahlt. Es gibt sie, weil alle damit einverstanden sind, dass es sie gibt, sogar – und häufig bis zum letzten Atemzug – ihre Opfer. Ohne die Höß, Eichmanns, Goglidzes, Wyschinskis, aber auch ohne die Weichensteller, die Betonfabrikanten und die Buchhalter in den Ministerien wäre ein Stalin oder ein Hitler nur einer jener von Hass und ohnmächtigen Gewaltfantasien aufgeblähten Säcke gewesen.

Jonathan Littell – Die Wohlgesinnten

Schlagwortarchiv für: Politik

Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom Normalkörper darstellen soll. Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse stützt. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existentiellen Problemen beendet sei. Ich entziehe einer Moral das Vertrauen, die zu faul ist, sich dem Paradoxon von Gut und Böse zu stellen und sich lieber an »funktioniert« oder »funktioniert nicht« hält. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer METHODE das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe dem allgemeinen Wohl das Vertrauen, weil es Selbstbestimmtheit als untragbaren Kostenfaktor sieht. Ich entziehe dem persönlichen Wohl das Vertrauen, solange es nichts weiter als eine Variation auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen freien Willen gebe. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe Eltern das Vertrauen, die ein Baumhaus »Verletzungsgefahr« und ein Haustier »Ansteckungsrisiko« nennen. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem stand: »Vorsicht! Leben kann zum Tode führen.«

Juli Zeh – Corpus Delicti

Während Bildung „im traditionellen Sinne (…) als die erarbeitende und aneignende Auseinandersetzung mit der Welt schlechthin und Inbegriff der Selbstverwirklichung des Menschlichen im Menschen“ (Büchner, 2003, S. 7) verstanden wird, die Selbstentfaltung und Emanzipation ermöglicht, zeigt sich im Alltag und der öffentlichen Debatte dagegen vielmehr, dass es vor allem die staatlich anerkannten Bildungsabschlüsse und ‑titel sind, d.h. institutionalisierte Bildung, die für die beruflichen Chancen und damit letztlich die soziale Statuszuweisung ausschlaggebend sind. Dieses Gewicht institutionalisierter Bildung verleitet zur Nutzung eines verkürzten Bildungsbegriffs, der Bildung auf die Inhalte und Abschlüsse eben jener institutionalisierten Bildungsgänge reduziert und damit kurzerhand Bildungsprozesse und ‑inhalte außerhalb schulischer Sphären negiert, womit die in Bildungserfolg und ‑misserfolg sich niederschlagende (In)Kompatibilität zwischen herkunftsspezifischer, im Habitus inkorporierter Bildung und den institutionalisierten Bildungsvorstellungen aus dem analytischen Blickfeld verschwindet: „Die häufig anzutreffende Gleichsetzung von Bildung und erworbenen Bildungspatenten, die auf der Grundlage standardisierter Bildungsinhalte erworben werden, verfehlt diejenigen Momente von Bildung, die quer zu den in der Schule vermittelten Bildungsformen und ‑inhalten liegen“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27; vgl. Bittlingmayer, 2006). Um eine derartige Verkürzung zu vermeiden, ist zunächst eine differenzierte Betrachtung und Gegenüberstellung der Begriffe Sozialisation, Bildung und Erziehung notwendig.

Sozialisation ist als allumfassender Begriff zur Beschreibung „der sozialen Gestaltung von verlässlichen Sozialbeziehungen und der intergenerationalen Tradierung sozialen Handlungswissen“ (Grundmann, 2011, S. 63) zu verstehen, auf dessen Grundlage die Begriffe Bildung und Erziehung auf die konkrete inhaltliche Ausgestaltung dieses Sozialisationsprozesses abheben. Sämtliche Handlungen und Prozesse, die dazu beitragen, einem Akteur die Eingliederung in seine soziale Umwelt zu ermöglichen, an deren gesellschaftlichem Leben teilzunehmen und teilzuhaben sowie sein Verständnis über diese Prozesse zu erweitern, sind als Sozialisation zu begreifen. Demgegenüber bezeichnet der Begriff Bildung die „Kultivierung von Handlungswissen einzelner Individuen“ (ebd.), Erziehung „die Etablierung sozial erwünschter Eigenschaften von Personen durch Bezugspersonen“ (ebd.); beide Begriffe dienen demzufolge zur inhaltlichen Konkretisierung und Differenzierung von Sozialisationsprozessen. Bildung ist gemäß dieser abstrakten Definition keineswegs beschränkt auf institutionalisierte Bildungsprozesse, sondern umfasst jede Art von Handlungswissen, die einem Akteur nachhaltig zur Einbindung in das soziale Leben verhilft, wobei dieses Wissen in schulischen Einrichtungen, durch Traditionen oder schlicht im alltäglichen Leben weitergegeben und erworben werden kann (vgl. Suderland, 2004) – nicht immer widerspruchsfrei. Wie dieser Fokus auf Einbindung in die gesellschaftliche Umwelt bereits nahelegt, orientieren sich sowohl Bildung, zumindest jene, die von außen zielgerichtet an ein Individuum herangetragen wird, als auch Erziehung an solchen Verhaltensweisen und Wissensbeständen, die den gegenwärtigen sozialen Normen und Vorstellungen, den Anforderungen und Einschränkungen der gesellschaftlichen Welt entsprechen, „indem sie vor allem jene Eigenschaften und Fähigkeiten in den Blick nehmen, die gesellschaftlich wertgeschätzt werden“ (Grundmann, 2011, S. 64), wodurch die zu Erziehenden und zu Bildenden entsprechend geformt und auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet werden sollen. Somit verfolgen Bildung und Erziehung in der Regel mindestens implizit systemfunktionale Ziele, die den Rahmen für die Formen und Inhalte von Bildung vorgeben und eine mit diesem kompatible Erziehung bedingen. Unter Berücksichtigung des Stellenwerts schulischer Bildung ist selbige in der gegenwärtigen Gesellschaft mit ihrem Fokus auf formale Bildungsgänge und ‑abschlüsse „einer Funktionalisierung durch gesellschaftliche Institutionen“ (ebd., S. 70) unterworfen, die eine Erziehung bedingt, die – soweit ihr das möglich ist – versucht, den Anforderungen dieser Funktionalisierung durch Anpassung innerfamiliärer oder generell alltagspraktischer Bildungs- und Erziehungsprozesse entgegenzukommen, zum Beispiel durch gezielte Vorbereitung auf schulische Bildungsinhalte. Zu Spannungsverhältnissen kommt es dabei, wenn diese Bildungs- und Erziehungsprozesse der unmittelbaren Lebensumwelt, d.h. des Bezugs- und Herkunftsmilieus, jenen Bildungsanforderungen widersprechen, die von den gesellschaftlichen Institutionen gefordert und vorausgesetzt werden – sind die Bildungsinhalte der Schule für das alltägliche Leben eines Schülers irrelevant oder umgekehrt, passt also der Habitus des Schülers, der die herkunftsspezifischen Bildungsinhalte inkorporiert hat, nicht zu den institutionellen Erfordernissen, so entstehen Inkompatibilitäten, die in der Regel zu schulischem Misserfolg führen.

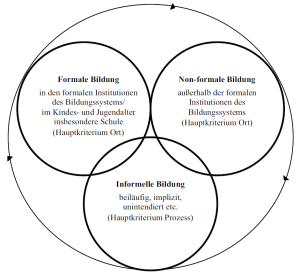

Zum Verständnis des Zustandekommens derartiger Inkompatibilitäten zwischen individuellem Habitus und schulischen Anforderungen ist eine weitere Differenzierung des Bildungsbegriffs notwendig (vgl. Abbildung), die der Verkürzung auf institutionelle Bildung entgegentritt.

Neben formaler, staatlich sanktionierter Bildung, die das Monopol über die Vergabe der in der Regel für die berufliche und soziale Position ausschlaggebenden Bildungstitel innehat und nicht nur strukturiert wie zielgerichtet, sondern ferner in eigens dafür geschaffenen, symbolisch wie auch juristisch legitimierten Institutionen mit hierarchischen Strukturen, vorgegebenen Regeln, ständiger Leistungszertifizierung und Teilnahmeverpflichtung stattfindet, kann strukturierte und zielgerichtete Bildung auch non-formal, außerhalb der formalen Bildungs- und Berufsbildungsinstitutionen vonstattengehen, beispielsweise in Vereinen, Nachmittagskursen, Verbänden oder in Form von Nachhilfeangeboten, wobei nebst eingeschränkter Zertifizierungsmöglichkeit dieser Art von Bildung die freiwillige, nichtverpflichtende Teilnahme an derartigen Bildungsangeboten das zentrale Charakteristikum non-formaler Bildung darstellt (vgl. Rohlfs, 2011). Nicht minder relevant ist allerdings das Lernen im informellen Kontext, das spontan vom individuellen Akteur ausgeht, sich ungeplant vollzieht und „indirekt und gewöhnlich anlassbezogen-sporadisch-zufällig, also situativ an akuten Einzelproblemen und deren Lösung orientiert, unzusammenhängend, vordergründig-utilitaristisch wie unkritisch-unreflektiert“ (Rohlfs, 2011, S. 39) ist. Zwar kann informelle Bildung bisweilen zertifiziert werden (man denke etwa an Kopfnoten), doch unterliegen die Bildungsprozesse an sich keiner Struktur oder Steuerung und folgen keinen formalen Vorgaben, die als Grundlage einer Bewertung nötig wären, sodass in der Regel keine Zertifizierung informeller Bildung möglich ist. Von entscheidender Bedeutung ist zudem, dass informelle Bildung „in der natürlichen (sozialen) Umwelt der Bildungsakteure“ (ebd.) stattfindet und sich dadurch auszeichnet, „dass Lernsituation und praktischer Verwendungszusammenhang zusammenfallen“ (Dravenau & Groh-Samberg, 2005, S. 118). Was auf derartige informell-situative Weise gelernt wird, weist stets unmittelbaren Bezug zur konkreten Lebenswelt des Akteurs auf (vgl. Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007), sei es im Kontext der Lösung eines alltagspraktischen Problems oder der Kommunikation mit den umgebenden Mitmenschen, während formale Bildung einen solchen Alltagsbezug zwar aufweisen kann, dieser aber nicht selbstverständlich ist, da sich außer bei bildungsnaher Herkunft die „Lern- und Bildungsprozesse in der Familie deutlich von jenen unterscheiden, die in institutionalisierten Bildungseinrichtungen vorherrschen“ (ebd., S. 43) – als Beispiel sei hier nur auf das Lesen klassischer Literatur verwiesen, das für einen Schüler durchaus mit dessen Alltagspraxis kompatibel sein kann, sofern dieser in einem entsprechenden kulturellen Umfeld aufgewachsen ist; es verliert jedoch jegliche außerschulische Relevanz für einen Schüler, in dessen Alltagspraxen das Lesen an sich oder diese konkrete Form der Literatur (so gut wie) keine Rolle spielt. Dieses herkunftsspezifische kulturelle Erbe, das sich für das Passungsverhältnis mit der Schule verantwortlich zeichnet, wird, da die Vererbung in Form informeller Bildung stattfindet, „auf osmotische Weise übertragen, ohne jedes methodische Bemühen und jede manifeste Einwirkung“ (Bittlingmayer & Grundmann, 2006, S. 76).

Die hier vollzogene Trennung[1] in formale, non-formale und informelle Bildung soll trotz des großen Gewichts, das die formale Bildung in Hinblick auf beruflichen Erfolg und Statuszuweisung einnimmt, nicht zu einer Hierarchisierung der verschiedenen Erscheinungsformen von Bildung verleiten, sondern das oftmals auf institutionelle Bildung verengte Bildungsverständnis erweitern. Eine solche Hierarchisierung nämlich würde die Tatsache entwerten und negieren – womit nun seinerseits keine umgekehrte Hierarchisierung nahegelegt, sondern jede Form der Hierarchisierung an sich in Frage gestellt werden soll –, „dass der weitaus größte Teil aller menschlichen Lernprozesse (…) außerhalb der Bildungsinstitutionen stattfinde[t]“ (Rohlfs, 2011, S. 47). Bildung beginnt demzufolge nicht erst mit formalen Bildungsformen, sondern bereits mit den in den Habitus eingehenden alltäglichen Lern- und Bildungsprozessen eines Heranwachsenden in Familie und genereller Lebenswelt, die den Großteil der Erfahrungen nicht nur, aber besonders im Kindesalter ausmachen; gelernt wird also vorwiegend „durch Praxis, durch Nachmachen und Mittun, durch Aneignung von Routinen und Gewohnheiten und durch die dementsprechende Entwicklung von Denk‑, Wahrnehmungs‑, Urteils- und Handlungsmustern, die aus der Herkunftskultur stammen und in ihr Sinn haben“ (Liebau, 2009, S. 47).

Diese Ausführungen machen deutlich, dass die Aneignung von Bildung, d.h. das Lernen „nicht nur als bewusste kognitive, sondern auch als eher unbewusste psychische und gefühlsmäßige Verarbeitung von Eindrücken, Informationen, Erlebnissen etc.“ (Rohlfs, 2011, S. 36) verstanden werden muss, das sich „bewusst wie unbewusst, intentional wie beiläufig, theoretisch wie praktisch“ (ebd.) vollzieht. Bildungsprozesse, begriffen als Inkorporierung von Kultur, und das mit ihnen verbundene Lernen finden daher nur selten rein kognitiv, sondern vielmehr habituell statt – während formale Bildung eher auf der rationalen Ebene anzusiedeln ist, geschieht das grundlegende, informelle Lernen mehrheitlich beiläufig und ohne gezielte Intention, woraus weiteres Konfliktpotential erwachsen kann, weil etwaige Inkompatibilitäten zwischen formalen Bildungsanforderungen und Habitus infolgedessen nicht allein durch rationale Intervention oder Reflexion auflösbar sind.

Diese wesentlichen Unterschiede zwischen den formalen, in ausgewiesenen Bildungseinrichtungen stattfindenden und den informellen, sich in der Familie vollziehenden Bildungsprozessen machen deutlich, welch analytische Kurzsichtigkeit eine Verengung des Bildungsbegriffs auf institutionalisierte Bildungsprozesse zur Folge hat, die nur formalem Lernen einen Wert zumisst und „mit dem informellen Lernen eher «Nichtbildung» [assoziiert], weil Spiel und «tun und lassen können, was man will» mit Verschwendung von Bildungsressourcen gleichgesetzt wird“ (Dollase, 2007, S. 6; vgl. Rohlfs, 2011), womit all jene Bildungsformen, ‑prozesse und ‑inhalte jenseits der institutionellen Vorgaben und damit auch die daraus resultierenden Passungs- oder Konfliktverhältnisse ignoriert werden. Wenn nicht gar explizit, so liegt diesem auch in der empirischen Bildungsforschung verbreiteten hierarchischen Bildungsverständnis (dazu kritisch Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007; Grundmann, 2011) doch zumindest implizit eine Defizitlogik zugrunde, die sämtliche herkunftsspezifischen Bildungsprozesse abwertet und als minderwertig betrachtet, solange diese nicht im schulischen Kontext anschlussfähig oder verwertbar sind, was gleichzeitig die dieser Hierarchisierung zugrundeliegende Vorstellung und den Anspruch reproduziert, bei schulischer Bildung handele es sich um die (einzig) legitime Form von Kultur (vgl. Bock, 2008; Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003). Wenngleich durch Zertifizierung, staatlich anerkannte Abschlüsse, Orientierung an Lehrplänen und weitgehende Standardisierung von Lernprozessen und ‑inhalten die schulische Bildung als legitime Bildung ausgewiesen ist, die für Statuszuweisung und als Qualifikationsnachweis für beruflichen Ein- oder Aufstieg herangezogen wird, so darf doch nicht übersehen werden, dass außerschulische Bildungsprozesse auch dann stattfinden, „wenn schulische Bildungsverläufe fehlschlagen, verkürzt oder abgebrochen werden“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27) – nur werden eben diese vermeintlich unnützen Bildungsprozesse und ‑inhalte selbst dann nicht als legitime Bildung anerkannt, wenn sie für den konkreten Akteur zum täglichen Überleben in Milieu und Gesellschaft von teils existentieller Bedeutung sind.

Wie hieran deutlich wird, bedingt die Formalisierung von Bildung nicht nur eine Hierarchisierung von Kultur, die mit dieser Institutionalisierung und der damit einsetzenden Abwertung außerschulischer Bildungsprozesse einhergeht, sondern formt Bildung generell zu einem „ökonomisch-politischen Instrument“, das vordergründig zwar mit den Versprechen von Emanzipation, Mündigkeit und Selbstverwirklichung maskiert wird, dabei allerdings nur „jene Kulturtechniken vermittelt [und akzeptiert; MM], die politisch und ökonomisch gewollt sind“ (Grundmann, 2011, S. 72). Erziehung erschöpft sich in diesem Sinne darauf, die Ausprägung eines möglichst schulkonformen Habitus zu fördern bzw. sicherzustellen, der sowohl ‚leistungsfähig‘ ist als auch die erwünschten Charakterzüge aufweist – „eine gute Erziehung zeichnet sich demnach durch optimale Vorbereitung auf die Schule aus“ (ebd., S. 70), demgegenüber eine Erziehung, die eine solche Vorbereitung nicht leisten kann (oder will), automatisch als defizitär betrachtet wird. Insofern kann von einem emanzipatorischen Element überhaupt nur dann die Rede sein, wenn die Bildungsanforderungen sich mit den eigenen Lebensentwürfen und – unmittelbar relevanter – den Anforderungen des täglichen Lebens decken oder diesen zumindest nicht widersprechen; in jedem anders gelagerten Fall findet das Gegenteil von Emanzipation statt, nämlich eine die soziale Hierarchie reproduzierende symbolische und strukturelle Gewalt, vermittelt über die Abwertung herkunftsspezifischer kultureller Praktiken, indem „Erziehung und Bildung (…) zur Selektion und Legitimation ungleicher Lebenschancen herangezogen“ (Grundmann, 2011, S. 64) werden.

Völlig unbeachtet bleiben bei der Verkürzung des Bildungsbegriffs und der damit verknüpften Hierarchisierung von Kultur die Perspektiven der betroffenen Akteure, die über eine jeweils eigene, herkunftsspezifische Kultur mit divergierenden Bildungsstrategien verfügen und diese in das institutionelle Bildungssystem hineintragen, wo ihnen aufgrund ihrer Anschlussfähigkeit entweder Akzeptanz entgegengebracht wird und sich ein Gefühl der selbstverständlichen Zugehörigkeit einstellen kann, oder infolge kultureller Differenz strikte Abwertung entgegenschlägt und ein diffuses Gefühl der Nichtzugehörigkeit entsteht, was u.a. das Phänomen der Selbsteliminierung zur Folge hat, also das scheinbar (!) freiwillige und selbstgewählte verfrühte Ausscheiden aus dem Bildungssystem oder die Beschränkung auf objektiv wenig ertragreiche, aber subjektiv als sicher empfundene Bildungswege. Wie deutlich geworden sein sollte, ist zum Verständnis dieses Passungsverhältnisses der „Bildungsbegriff aus seiner institutionellen Verankerung zu entgrenzen“ (Grundmann, Groh-Samberg, Bittlingmayer, & Bauer, 2003, S. 27), da nur mittels eines solchen breitgefassten Bildungsbegriffs, der unter Rückgriff auf das Habituskonzept die herkunftsspezifischen Bildungsstrategien und ‑inhalte im Kontext ihrer Lebenswelt beleuchtet und ernst nimmt, anstatt sie unter der Prämisse einer Defizitlogik abzuwerten, „diejenigen sozialisatorischen Alltagspraktiken, individuellen Handlungsbefähigungen und Handlungsstrategien sichtbar [gemacht werden können], die für die Reproduktion der sozial ungleichen Bildungserfolge sozialisatorisch verantwortlich sind und die in der Regel außerhalb der schulischen Alltagspraxis selbst liegen“ (Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Edelstein, 2006, S. 16; vgl. Bittlingmayer, 2006).

Wird der Bildungsbegriff von seiner Fixierung auf schulische Bildung gelöst und differenziert betrachtet, so muss auch der darauf aufbauende Begriff des Bildungserfolgs eine ähnliche Differenzierung erfahren, um unter anderem deutlich machen zu können, wie Bildungserfolg einer Lesart gegebenenfalls anderen Vorstellungen von Bildungserfolg – insbesondere jenen innerhalb des Bildungssystems – zuwiderlaufen kann.

Zunächst kann Bildungserfolg individuell-lebensweltlich begriffen werden, als allgemeine Handlungsbefähigung, um am alltäglichen Leben in der gegebenen Bezugswelt, d.h. dem umgebenden Milieu, teilnehmen und teilhaben zu können (vgl. Huisken, 2005; Bittlingmayer, 2006; Dravenau, 2006; Grundmann, 2006; Grundmann, Bittlingmayer, Dravenau, & Groh-Samberg, 2007; Bock, 2008; Grundmann, 2011). Bildungserfolg in diesem Sinne zeichnet sich dadurch aus, die milieuspezifischen Handlungs- und Umgangsformen, die alltäglichen Praxen wie auch sprachlichen Besonderheiten (etwa Umgangssprache oder Dialekt) zu erlernen und anwenden zu können, was in der Regel in Form von informeller Bildung geschieht und somit bei den Akteuren einen herkunftsspezifischen, an die konkreten Anforderungen angepassten Habitus herausbildet. Als erfolgreich gilt hier, wer sich aufgrund dieses Habitus in seinem Milieu als Zugehöriger und sich zugehörig Fühlender bewegen kann.

Weiterhin kann Bildungserfolg aus einer Perspektive verstanden werden, die Bildung als Bürgerrecht (vgl. Dahrendorf, 1966) oder gesamtgesellschaftlich-emanzipatives Element betrachtet, das sowohl den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen ermöglicht als auch Grundlage für die aktive politische Teilnahme und damit letztlich die Gestaltung der Gesellschaft ist (vgl. Büchner, 2003; Huisken, 2005; Butterwegge, 2010; Quenzel & Hurrelmann, 2010; Grundmann, 2011). Nach diesem Verständnis ist Bildung nicht nur für die Handlungsbefähigung im direkten Milieu von zentraler Bedeutung, sondern ebenfalls essentieller Bestandteil der politischen Meinungsbildung und der Möglichkeit zur Einflussnahme auf gesellschaftliche Bedingungen. Wird Zugang zu Bildung verwehrt oder ist dieser sozial ungleich verteilt, hat dies nicht nur Konsequenzen für die individuellen Arbeitsmarktchancen und sämtliche damit verknüpften Auswirkungen auf die betroffenen Individuen, sondern bedeutet gleichzeitig eine Einschränkung der politischen Mit- oder bloß Selbstbestimmung, d.h. letztlich ein Ungleichgewicht demokratischer Partizipationsmöglichkeiten. Schulische Bildung kann mit derartigen Emanzipationsprozessen wiederum in Konflikt geraten, wenn diese beispielsweise die Regeln und Abläufe der schulischen Institutionen in Frage stellen.

Wie anfangs bereits dargelegt, wird Bildungserfolg in der Regel allerdings allein mit dem Erfolg oder Misserfolg innerhalb institutioneller Bildungseinrichtungen und den von diesen vergebenen Bildungszertifikaten gleichgesetzt, was auch von Teilen der soziologischen Bildungsforschung und vor allem den PISA-Studien übernommen wird (vgl. Becker & Hadjar, 2011; exemplarisch OECD, 2010). Dies entspricht einer systemfunktionalen Betrachtung im Kontext des Bildungssystems und des darauf aufbauenden Arbeitsmarkts; Bildungsungleichheiten an sich, wenn auch nicht zwingend soziale Ungleichheiten, werden aus dieser systemfunktionalen Perspektive heraus als notwendig erachtet und positiv bewertet, da unterschiedliche berufliche Positionen auch unterschiedliche schulische Abschlüsse voraussetzen und ein gleiches Maß an Bildung somit Unter- bzw. Überqualifikation produzieren würde. Weder die Befähigung zur alltäglichen Lebensführung und die Anpassung an die Erfordernisse der unmittelbaren Lebenswelt noch die gesellschaftliche sowie politische Partizipation stehen bei dieser Definition von Bildungserfolg im Vordergrund, sondern die Erlangung von Berufsqualifikation und eines entsprechenden Status, was bedeutet, dass Bildungserfolg anhand der Vermittlung und Überprüfung schulischer Bildung in Form von Noten, Zertifikaten und dem Zugang zu höherer Bildung sowie letztlich dem daraus resultierenden beruflichen Erfolg gemessen wird. Hierbei handelt es sich um eine Messung anhand objektiver Kriterien, die sowohl die Akteursperspektive als auch milieuspezifische Differenzen unberücksichtigt lässt.

Bildungserfolg ist demzufolge nicht gleich Bildungserfolg, und Bildungserfolg im einen Sinne muss nun nicht mit Bildungserfolg in einem anderen Sinne einhergehen, vielmehr eröffnen sich erhebliche Konfliktdimensionen. Wer durch spezifische Milieubedingungen geprägt und innerhalb dieser alltäglichen Lebensbedingungen sozialisiert wurde, in diesem Sinne also Bildungserfolge aufweisen kann, die ihn zur Gestaltung des täglichen Lebens befähigen, ist dadurch nicht gleichsam prädestiniert für schulische Bildungserfolge, weil die jeweiligen Definitionen von Bildungserfolg sich diametral widersprechen können – ist beispielsweise im Rahmen der alltäglichen Praxen eine Konzentration auf handwerkliche Tätigkeiten oder konkrete Problemlösungsstrategien nötig, negiert die Schule kurzerhand durch ihren Fokus auf abstrakte Bildung diese milieuspezifischen Bildungserfolge und stellt ihnen eine ganz eigene Definition derselben gegenüber, die mit den Milieubedingungen nicht oder nur bedingt kompatibel ist. Es stehen sich in Folge zwei Auffassungen von Bildungserfolg gegenüber, die nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind, nicht zuletzt, weil sie im außerschulischen Leben für den jeweiligen Akteur ganz unterschiedliche Relevanz aufweisen können, bis hin zur völligen lebensweltlichen Irrelevanz schulischer Bildungsprozesse.

[1] Bei der hier vollzogenen Trennung in formale, non-formale und informelle Bildung handelt es sich vorrangig um eine Trennung analytischer Natur, da sich die Bildungsformen in der alltäglichen Praxis durchaus überschneiden und deren Grenzen verschwimmen können (vgl. Abbildung), so z.B. bei Gesprächen, beim Spielen oder anderen Handlungen im schulischen Kontext, die zwar am Ort formaler Bildung stattfinden, allerdings nicht zu den formalen Lerninhalten zählen.

Literatur:

- Becker, R., & Hadjar, A. (2011). Meritokratie – Zur gesellschaftlichen Legitimation ungleicher Bildungs‑, Erwerbs- und Einkommenschancen in modernen Gesellschaften. In R. Becker (Hrsg.), Lehrbuch der Bildungssoziologie (2. Auflage) (S. 37–62). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Bittlingmayer, U. H. (2006). Grundzüge einer mehrdimensionalen sozialstrukturellen Sozialisationsforschung. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 37–55). Berlin: LIT Verlag.

- Bittlingmayer, U. H., & Grundmann, M. (2006). Die Schule als (Mit-)Erzeugerin des sozialen Raums. Zur Etablierung von Bildungsmilieus im Zuge rapider Modernisierung. Das Beispiel Island. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 75–95). Berlin: LIT Verlag.

- Bock, K. (2008). Einwürfe zum Bildungsbegriff. Fragen für die Kinder- und Jugendhilfeforschung. In H.-U. Otto, & T. Rauschenbach (Hrsg.), Die andere Seite der Bildung. Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen (2. Auflage) (S. 91–105). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Büchner, P. (2003). Stichwort: Bildung und soziale Ungleichheit. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6. Jahrg. (Heft 1/2003), S. 5–24.

- Butterwegge, C. (2010). Kinderarmut und Bildung. In G. Quenzel, & K. Hurrelmann (Hrsg.), Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten (S. 537–555). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Dahrendorf, R. (1966). Bildung ist Bürgerrecht : Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik. Hamburg: Nannen.

- Dollase, R. (2007). Bildung im Kindergarten und Früheinschulung. Ein Fall von Ignoranz und Forschungsamnesie. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21 (1), S. 5–10.

- Dravenau, D. (2006). Die Entwicklung milieuspezifischer Handlungsbefähigung. In M. Grundmann, D. Dravenau, U. H. Bittlingmayer, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 191–235). Berlin: LIT Verlag.

- Dravenau, D., & Groh-Samberg, O. (2005). Bildungsbenachteiligung als Institutioneneffekt. Zur Verschränkung kultureller und institutioneller Diskriminierung. In P. A. Berger, & H. Kahlert (Hrsg.), Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert (S. 103–129). Weinheim und München: Juventa.

- Grundmann, M. (2006). Milieuspezifische Handlungsbefähigung sozialisationstheoretisch beleuchtet. In M. Grundmann, U. H. Bittlingmayer, D. Dravenau, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 57–73). Berlin: LIT Verlag.

- Grundmann, M. (2011). Sozialisation – Erziehung – Bildung: Eine kritische Begriffsbestimmung. In R. Becker (Hrsg.), Lehrbuch der Bildungssoziologie (2. Auflage) (S. 63–85). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Grundmann, M., Bittlingmayer, U. H., Dravenau, D., & Edelstein, W. (2006). Bildungsstrukturen und sozialstrukturelle Sozialisation. In M. Grundmann, U. H. Bittlingmayer, D. Dravenau, & W. Edelstein, Handlungsbefähigung und Milieu. Zur Analyse milieuspezifischer Alltagspraktiken und ihrer Ungleichheitsrelevanz (S. 13–35). Berlin: LIT Verlag.

- Grundmann, M., Bittlingmayer, U., Dravenau, D., & Groh-Samberg, O. (2007). Bildung als Privileg und Fluch – zum Zusammenhang zwischen lebensweltlichen und institutionalisierten Bildungsprozessen. In R. Becker, & W. Lauterbach (Hrsg.), Bildung als Privileg (2. Auflage) (S. 43–70). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Grundmann, M., Groh-Samberg, O., Bittlingmayer, U. H., & Bauer, U. (2003). Milieuspezifische Bildungsstrategien in Familie und Gleichaltrigengruppe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6. Jahrg. (Heft 1/2003), S. 25–45.

- Huisken, F. (2005). Der »PISA-Schock« und seine Bewältigung. Hamburg: VSA-Verlag.

- Liebau, E. (2009). Der Störenfried. Warum Pädagogen Bourdieu nicht mögen. In B. Friebertshäuser, M. Rieger-Ladich, & L. Wigger (Hrsg.), Reflexive Erziehungswissenschaft (2. Auflage) (S. 41–58). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- OECD (Hrsg.). (2010). Bildung auf einen Blick 2010. Paris: OECD Publishing/W. Bertelsmann Verlag. Online verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2010-de (28.07.2012).

- Quenzel, G., & Hurrelmann, K. (2010). Bildungsverlierer: Neue soziale Ungleichheiten in der Wissensgesellschaft. In G. Quenzel, & K. Hurrelmann (Hrsg.), Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten (S. 11–33). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Rohlfs, C. (2011). Bildungseinstellungen. Schule und formale Bildung aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Suderland, M. (2004). Territorien des Selbst. Frankfurt/M: Campus.

Natürlich kann ich hier arbeiten. Da arbeiten ja auch andere. Das sehe ich mit eignen Augen. Was ein andrer kann, das kann ich auch. Der Nachahmungstrieb des Menschen macht Helden und macht Sklaven. Wenn der nicht an den Peitschenhieben stirbt, dann werde ich sie wohl auch überleben können. […] Natürlich kann ich das auch. So geht der Krieg voran, und so fahren die Totenschiffe, alles nach dem selben Rezept. Die Menschen haben nur eine Schablone, nach der sie alles machen; das geht so glatt, daß sie ihr Hirn gar nicht anzustrengen brauchen, um ein andres Rezept auszudenken. Man geht nichts lieber als ausgetretene Pfade. Da fühlt man sich so schön sicher. Der Nachahmungstrieb ist schuld daran, daß die Menschheit innerhalb der letzten sechstausend Jahre keine wahren Fortschritte gemacht hat, sondern trotz Radio und Fliegerei in der selben Barbarei lebt wie am Anfang der europäischen Periode. So hat es der Vater gemacht, und so hat es der Sohn nachzumachen. Schluß. Was für mich, den Vater, gut genug war, wird für dich, du Rotznase, wohl erst recht gut genug sein. […] Allein das, was anders gemacht wurde als bisher, allein das, was unter Protest der Väter, Päpste, Heiligen und Verantwortlichen anders gedacht wurde, hat der Menschheit neue Ausblicke verschafft und ihr den Glauben gegeben, daß eines fernen Tages vielleicht doch ein Fortschreiten wird beobachtet werden können. Dieser ferne Tag wird in Sicht sein, sobald die Menschen nicht mehr an Institutionen glauben, nicht an Autoritäten und nicht an eine Religion, welchen Namen man ihr auch immer geben mag.

B. Traven – Das Totenschiff

Vor etwas mehr als einem halben Jahr habe ich im Beitrag »Die kommenden Tage« die sozialen Folgen der anhaltenden Krise sowie die aufkeimenden Proteste der Occupy- als auch anderer Bewegungen skizziert und versucht, deren weitere Entwicklung zu prognostizieren. Genannt wurden als Krisenphänomene der weitgehenden Abbau des Sozialstaats, erstarkender Nationalismus, zunehmende Verarmung, Prekarisierung und Entsolidarisierung, Personalisierung der Kritik, schleichende Entdemokratisierung sowie die Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung. Leider haben sich sämtliche dargestellten Aspekte in der Zwischenzeit tatsächlich weiter verschärft, einige sogar schneller und gewaltiger, als ich ursprünglich gedacht hatte.

Im Folgenden daher eine fragmentarische Bestandsaufnahme, die sich auf den aktuellen Zustand Europas konzentriert, verbunden mit zahlreichen exemplarischen Links zu Artikeln und Informationen. Sie sollen als Überblick und Anhaltspunkte für weitergehende Recherchen dienen, damit sich jeder Leser anhand der Berichte selbst ein Bild machen kann und nicht auf meine Interpretation angewiesen ist.

Abbau des Sozialstaats

Die Sparmaßnahmen in Griechenland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal und anderen europäischen Ländern bedeuten nicht zuletzt einen Abbau des Sozialstaats. Sie umfassen quer durch Europa u.a. Maßnahmen wie Rentenkürzungen sowie die Anhebung des Rentenalters, die Lockerung des Kündigungsschutzes, Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, Einführung neuer Gebühren oder Gebührenerhöhungen, die Kürzung von Arbeitslosenunterstützung, Sozialgeld und ähnlichen Sozialleistungen. Die größten Einschnitte finden dabei in der Regel in den Bereichen Gesundheit und Bildung statt, wodurch nicht nur die gegenwärtige Versorgung und Ausbildung der Bevölkerung beschnitten wird, sondern auch deren individuelle sowie die gesamtgesellschaftliche Zukunftsperspektive. Entsprechend werden immer größere Teile der Bevölkerung in Armut und Verzweiflung gedrängt, die mitunter zum Suizid führt (so ist beispielsweise die Suizidrate in Griechenland in den letzten zwei Jahren um mehr als 40 Prozent angestiegen).

- Am Rande der Armut

Portugal hat harte Sparmaßnahmen beschlossen und weitere werden folgen. Die Bevölkerung protestiert. - Wenn Krankheit zum Luxus wird

In Portugal werden die Gebühren im Gesundheitswesen genauso deutlich angehoben wie viele Steuern. - Spaniens Regierung beschließt drastische Sparmaßnahmen

Spaniens Regierung will 27 Milliarden Euro sparen, um das Haushaltsdefizit zu senken. Der Finanzminister spricht vom härtesten Sparprogramm seit 30 Jahren. - Neue Armut in Spanien: Suppenküchen für den Mittelstand

Spaniens Wirtschaftsaussichten sind verheerend, das Vertrauen der Finanzmärkte schwindet. Nun strebt die Klasse der „neuen Armen“ verzweifelt nach Sichtbarkeit. - Spanien: Wieder 40 Schüler pro Klasse

Rund 100.000 Spanier demonstrieren landesweit gegen die Spar- und Kürzungsorgie der Regierung. Es scheint höchste Zeit zu sein. Weite Kreise der Bevölkerung drohen zu verarmen. - Suizidserie in Italien: Arroganz der Politik tötet

Eine Suizidserie erschüttert Italien. Liegt es an der Wirtschaftskrise? An der Regierung? Gar an der preußischen Pünktlichkeit bei der Steuerzahlung? - Italien: «Monti hat die Toten auf dem Gewissen»

Um Italien aus der Krise zu holen, setzt Monti auf rigoroses Sparen. Der Druck auf das Volk ist gross. Täglich berichten Medien über Selbstmorde aus Verzweiflung. Viele machen den Staatschef dafür verantwortlich. - 78jährige Italienerin springt nach Rentenkürzung in den Tod

In Sizilien hat sich eine 78jährige Frau wegen Geldmangels von 4. Stock eines Wohnhauses in den Tod gestürzt. Es ist nicht das erste Mal, dass in Italien jemand infolge der aktuellen Wirtschaftskrise Suizid begangen hat. Oft sind es ältere Personen. - Suizid eines Rentners löst Krawalle in Athen aus

Ein griechischer Rentner sah angesichts seiner Schulden keinen anderen Ausweg – und erschoss sich aus Verzweiflung. In Athen kam es daraufhin zu Ausschreitungen. Mehrere Menschen warfen Brandsätze auf Polizisten und gaben dem Staat die Schuld am Tod des Mannes. - Griechenland: Langsam breitet sich Angst aus

Man mag schon bald nicht mehr aus dem Haus gehen und mit irgendjemandem reden, denn überall schwebt nur ein und dieselbe Frage, zum Teil ausgesprochen, zum Teil in Gesichtern und Augen geschrieben: Wie wird das alles weitergehen? - Griechenland: „2012 werden wir den Zusammenbruch der Mittelschicht erleben“

- Griechenland: Eltern können ihre Kinder nicht mehr ernähren

Infolge der griechischen Wirtschaftskrise stehen viele Familien vor dem finanziellen Ruin. Erst ersuchten sie das Sozialamt für finanzielle Unterstützung – nun bitten sie um Obhut für ihre Kinder. Wohlfahrtsorganisationen warnen vor Bedingungen der dritten Welt. - Kanzlerin hält höhere Lebensarbeitszeit für nötig

Die Menschen werden nicht kürzer, sondern länger arbeiten müssen, sagt Kanzlerin Merkel auf dem Deutschen Seniorentag. Bundespräsident Gauck hatte dort zuvor für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters plädiert.

Rezession

Vor allem die europäische Südperipherie, aber auch andere europäische Staaten leiden unter Rezession unterschiedlichen Ausmaßes, wenngleich einige Staaten bislang davon verschont geblieben sind. Die strikten Maßnahmen der Austeritätspolitik wiederum zementieren die Abwärtsspirale der entsprechenden Länder in immer tiefere Rezession, da Lohnkürzungen, Gebühren- und Steuererhöhungen wie z.B. bei der Mehrwertsteuer oder die Einführung neuer Sondersteuern zulasten der Unter- und Mittelschicht sich negativ auf den privaten Konsum und damit letztlich die Produktion und das Steueraufkommen auswirken. Auch hierzulande wird die Krise spürbarer, sodass mittelfristig Meldungen wie diese kein Einzelfall bleiben werden, zumal wirtschaftliche Abkühlung auf globaler Ebene – mit besonderem Blick auf China – zu beobachten ist. Hinzu kommen aufgrund immer aufwendigerer Fördermethoden stetig steigende Energiekosten.

- Griechenland: Industrieproduktion März 2012 mit ‑8,5% zum Vorjahresmonat

- Griechenland: ‑56,7% bei den PKW-Neuzulassungen April 2012

- Griechenland: Auftragseingang der Industrie im Februar 2012 mit ‑13,8% zum Vorjahresmonat

- Griechenland: reale Einzelhandelsumsätze weiter mit Dynamik abwärts

- Spanien: Industrieproduktion schrumpft mit ‑10,4%

- Spanien: Land unter bei den PKW-Neuzulassungen

- Spanien: reale Einzelhandelsumsätze auf dem Niveau von Mitte 1999

- Spanien auf Absturzkurs

Risikoaufschläge für Staatsanleihen steigen auf ein Rekordhoch wegen Zweifel an den Banken - Portugal: PKW-Neuzulassungen April 2012 mit ‑41,7%

- Portugal: PKW-Neuzulassungen im März 2012 mit ‑49,2%

- Portugal auf Griechenland-Kurs oder: die EU und der Eisberg

- Portugal erlebt „nie dagewesene Rezession“

Die Zentralbank des Landes korrigiert die Konjunkturprognose deutlich nach unten - Irland: PKW-Neuzulassungen April 2012 mit ‑22,0% und kumuliert in den PIIGS mit ‑21,7%

- Italien: schwächste PKW-Neuzulassungen in einem April seit 1990

- Italien: Moody’s stuft 26 italienische Banken herab

Moody’s begründete den Schritt in erster Linie mit der schlechten wirtschaftlichen Verfassung von Italien. Das Land sei in die Rezession zurückgefallen, erklärte die Ratingagentur. - Großbritannien rutscht in die Rezession

Der britische Premier David Cameron hat im Kampf gegen die Wirtschaftskrise einen Rückschlag erlitten. Großbritannien ist erstmals seit 2009 wieder in die Rezession gerutscht. Das Minus im ersten Quartal hat selbst Experten überrascht. - Briten sparen sich in Rezession

Großbritannien will sich aus der Krise sparen. Aber stattdessen verschärft sich die wirtschaftliche Situation auf der Insel. Das zweite Quartal in Folge schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Die Rezession ist da – und die Lage wird sich so schnell nicht bessern, sagen nicht nur Analysten. - Eurozone: Deutlicher Rückgang der Industrieproduktion

In der gesamten Eurozone ist die Industrieproduktion im März deutlich zurückgegangen, obwohl Ökonomen mit einem leichten Wachstum gerechnet hatten. Den größten Rückgang in Bezug auf den Vorjahresmonat wiesen Luxemburg und Griechenland auf. - Kurzarbeit bei Ford in Köln

Auch hierzulande wird die Krise spürbarer, sodass mittelfristig Meldungen wie diese kein Einzelfall bleiben werden. - Oil prices could double by 2022, IMF warned

Global trade would be profoundly affected if crude prices permanently doubled from current historic high of $113 a barrel - Peak Oil: Großbritanniens Ölförderung in 2011 um fast ein Sechstel gesunken

Großbritannien hat sein Ölfördermaximum 1999 überschritten. Seitdem sinken die Fördermengen. Angesichts der Benzinpreisdebatte lohnt ein Blick auf das schwindende Nordseeöl. - Peak Oil

Generelle Informationen und aktuelle Meldungen

Nationalismus & zunehmende Entsolidarisierung

Zusätzlich zur unverhohlenen und zum Teil auch von politischer Seite befeuerten Hetze gegen die vermeintlichen Krisenverursacher im europäischen Süden, für deren angebliche Faulheit und Inkompetenz man nicht länger Zahlmeister sein wolle, werden – allen voran durch Deutschland – nationale Wirtschaftsinteressen auf Kosten von Drittstaaten vorangetrieben. Das Projekt Europa, das die Bevölkerungen der europäischen Staaten einander näherbringen sollte, verkommt zum Gegenteil. Im Zuge der Krise ist nicht nur eine allgemeine Spaltung Europas zu beobachten, es ist zudem auch ein deutlicher Graben zwischen den strauchelnden europäischen Staaten und Deutschland entstanden, letzteres seinerseits hegemoniales Zentrum der Krisenpolitik und großer Profiteur des Euros sowie des wirtschaftlichen Ungleichgewichts in Europa.

Selbst noch in der momentanen Situation profitiert Deutschland zumindest kurzfristig aus den Krisenphänomenen, u.a. durch niedrige bis negative Zinsen für Anleihen oder etwa den schwachen Euro, der deutsche Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verbilligt. Diese kurzfristigen Vorteile für die deutsche Wirtschaft, erkauft auf dem Rücken Europas, sollten bei deutschen Vorschlägen zur Krisenbekämpfung stets im Hinterkopf behalten werden, offenbaren sie doch einen gewichtigen Interessenkonflikt. Erfolgsmeldungen wie etwa steigender deutscher Export sind daher mit Vorsicht zu genießen, denn mittel- bis langfristig wird der Kelch auch an Deutschland nicht vorübergehen (vgl. Abschnitt Rezession), gerade angesichts der Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft.

Generell wird weiterhin mittels nationalistischer Argumentationslinien versucht, die von den Krisenentwicklungen am stärksten Betroffenen der jeweiligen Staaten gegeneinander auszuspielen. Nationalismus und Entsolidarisierung zeigen sich exemplarisch auch am deutschen Umgang mit Griechenland, dessen Bevölkerung kurz vor den Wahlen mehr oder weniger offen angedroht wurde, es müsse unabhängig des Wahlausgangs die an die finanziellen Hilfspakete geknüpften Bedingungen erfüllen oder ansonsten die Konsequenzen tragen. Mit Wolfgang Schäubles Ambitionen zur Führung der Eurogruppe könnten sich deutsche Vormachtsansprüche zusätzlich zementieren, die zuletzt mit der Wahl in Frankreich ins Wanken geraten waren.

Innerhalb der einzelnen Staaten sind andere Formen der Entsolidarisierung zu beobachten, nämlich verstärkte von oben nach unten gerichtete Abgrenzungsbemühungen bis hin zur Abwertung schwächerer sozialer Gruppen. Für Deutschland fasst der Soziologe Wilhelm Heitmeyer, Herausgeber der Studie »Deutsche Zustände«, exemplarisch zusammen:

Die laufenden Prozesse der Umverteilung und ihre gesellschaftliche Zerstörungskraft nehmen stetig zu und führen zu einer immer größer werdenden Spaltung der Gesellschaft. Die oberen Einkommensgruppen nehmen diese Spaltung nur begrenzt wahr, sie sind im Gegenteil der Meinung, dass sie zu wenig vom Wachstum profitieren. Sie sind rasch bereit, die Hilfe und Solidarität für schwache Gruppen aufzukündigen. Sie werten zunehmend stärker ab. Die Studie macht deutlich, es existiert eine geballte Wucht rabiater Eliten und die Transmission sozialer Kälte durch eine rohe Bürgerlichkeit, die sich selbst in der Opferrolle sieht und deshalb immer neue Abwertungen gegen schwache Gruppen in Szene setzt. Und die Studie zeigt, wie stark Menschen aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen Einschränkung oder aus sozialen Gründen mit solchen Mentalitäten konfrontiert und ihnen machtlos ausgeliefert sind. Die Opfergruppen sind mittlerweile wehrlos und nicht mobilisierungsfähig. Insgesamt ist eine ökonomische Durchdringung sozialer Verhältnisse empirisch belegbar. Sie geht Hand in Hand mit einem Anstieg von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Seit 2008 haben sich die krisenhaften Entwicklungen zeitlich massiv verdichtet.

Die Wahlergebnisse der rechten Parteien in Griechenland (zusammen knapp 17 % für die Parteien Chrysi Avgi und Unabhängige Griechen) und Frankreich (knapp 18 % für die Nationalisten unter Marine Le Pen) zeigen deutlich, welche Richtung derartige Abgrenzungs- und Entsolidarisierungstendenzen einschlagen können. Doch nicht nur kleine, rechtsradikale Parteien, sondern auch konservative Volksparteien betrieben kräftig Stimmungsmache gegen sozial Schwache und Migranten, wie die Wahlkämpfe in Frankreich und Griechenland vor Augen geführt haben. Zudem wird die restriktive EU-Migrationspolitik in Zeiten der Krise noch schärfer vorangetrieben, wie etwa massive Maßnahmen zur »Bekämpfung illegaler Migration« in Griechenland belegen.

- Griechenland: Markiert Immigranten dauerhaft!

Nea Dimokratia kämpft auch um die Wähler der im Wahlkampf stärker werdenden rechtsextremen und nationalistischen Partei Chryssi Avgi - Milizionäre bilden Bürger in Griechenland aus

In Griechenland werden Bürger von Mitgliedern rechtsradikaler Gruppierungen rekrutiert und mit dem Ziel ausgebildet, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. - Illegale Einwanderung wird zum reißerischen Wahlkampfthema

In Griechenland ist fast jeder Zehnte ein Migrant, Flüchtlinge sollen in Militärlagern eingesperrt werden, Razzien sind an der Tagesordnung, Rechte erhalten Aufwind. - Griechen-Frust mündet in Fremdenfeindlichkeit und Extremismus

- Griechenland: 30 new detention camps announced, for 30.000 immigrants!

- Griechenland: Panzergraben, Grenzzaun, Wachroboter und mehr deutsche Polizei

Griechenland wird auch in der Neubestimmung der EU-Migrationspolitik zum Testfall. Deutschland zwingt die Regierung in Athen zur rücksichtslosen Aufrüstung der Grenzüberwachung. - Sarkozy umgarnt rechten Rand

Frankreichs Präsident hofft bei der Stichwahl auf Stimmen der rechtsextremen „Front National“ von Marie Le Pen. Nicht allein: Auch sein Herausforderer François Hollande fischt am rechten Rand. - Rette sich, wer kann

Wilhelm Heitmeyer über »Deutsche Zustände«

Zunehmende Verarmung und Prekarisierung

Arbeitslosenzahlen wie zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland (~54 %), Spanien (~50 %) und Italien (~30 %) oder Statistiken der Einkommens- und Vermögensverteilung (erstere hier als interaktive Grafik für die USA), der Obdachlosigkeit, der Schuldenbelastung sowie der Armut oder des Armutsrisikos offenbaren allesamt anwachsende soziale Missstände (vgl. den Abschnitt zum Abbau des Sozialstaats). In vielen Ländern ist daher aufgrund der tristen Aussichten bereits von der »verlorenen Generation« die Rede. Ähnliches gilt für die USA, wo die Illusion einer moderaten Arbeitslosenquote nur durch statistische Spielereien aufrechterhalten werden kann.

- Italien: Arbeitslosigkeit steigt auf höchsten Stand seit 2004

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: In Italien ist die Arbeitslosigkeit im März auf den höchsten Stand seit über acht Jahren gestiegen. Auch in anderen EU-Ländern verschlechtert sich die Beschäftigungsquote. Insgesamt sind im Euro-Raum knapp 17,37 Millionen Menschen ohne Job. - Spanien: 24,44% Arbeitslosenquote in Q1 2012

- Hohe Arbeitslosigkeit schockt Spanien

Spanien weiter auf Talfahrt: Die Arbeitslosigkeit stieg im ersten Quartal auf 24,4 Prozent, mehr als die Hälfte der Jugendlichen ist arbeitslos – die Verkäufe im Einzelhandel fallen seit 21 Monaten. Die Banco Popular meldet einen Gewinneinbruch. - Spanien: Fast die Hälfte der Jugendlichen ohne Job

Spanische Gewerkschaften, Unternehmer und Regierung unterzeichnen Sozialpakt, während die Arbeitslosigkeit immer bedenklichere Höhen erklimmt - Spanien: „Krise gigantischen Ausmaßes“

Die extreme Arbeitslosigkeit steigt weiter stark und das Rating Spaniens nähert sich gefährlich der Ramsch-Grenze - Griechenland: Jugendarbeitslosigkeit steigt auf 53,8%

- More pain in Greece as unemployment hits record

- Europa: Skandalöse Jugendarbeitslosigkeit

- Europa: UN-Organisation warnt vor Folgen der Sparpolitik

Die Internationale Arbeitsorganisation hält die Sparmaßnahmen in Europa für verfehlt. Die Reformprogramme seien wenig durchdacht und hätten eine zerstörerische Wirkung. - USA: Not in Labor Force erneut mit Allzeithoch

Entdemokratisierung

Nicht nur wurden in Griechenland und Italien Übergangsregierungen gebildet, die von ungewählten Technokraten im Sinne der rigiden Sparpolitik angeführt werden, auch die teils panischen Reaktionen in Presse, Politik und an den Märkten auf den Linksruck der Wahlen in Frankreich und Griechenland sprechen eine deutliche, antidemokratische Sprache. Politische Prozesse werden zunehmend an antizipierten Marktreaktionen ausgerichtet, deren Verunsicherung so gut es geht vermieden wird; es findet eine Verschiebung der Souveränität statt, deren Ergebnis die »marktkonforme« (Angela Merkel) Demokratie ist. Mit dem geplanten Fiskalpakt wird zudem das Haushaltsrecht der Unterzeichnerstaaten starke Einschränkungen erfahren, was einer Schwächung parlamentarischer Kontrolle entspricht, sowie Entscheidungsgewalt u.a. zur EU-Kommission verlagert werden, die nicht demokratisch gewählt ist. Eine Befragung der Bevölkerung mittels Referendum wird, wie schon bei früheren Verträgen auf Ebene der EU, als Bedrohung betrachtet oder – wie in Griechenland geschehen – gar verhindert. Immer deutlicher tritt der unauflösbare Widerspruch zwischen Demokratie und Kapitalismus zutage. Mitbestimmung und friedlicher Protest (vgl. den folgenden Abschnitt), so scheint es, werden mit Verschärfung der Krise mehr und mehr zum Störfaktor für autoritäres Krisenmanagement und Märkte.

- Das Volk wird zum Störfaktor

Auf den Finanzmärkten geht ein Gespenst um: Was, wenn das Heer von Arbeitslosen und Armen die Politik der Mächtigen nicht mehr abnickt? Allzu viel Demokratie wollen deshalb weder Politiker noch Wirtschaftsbosse wagen. - Spanien will mit Sparprogramm die Märkte beruhigen

- EU-Regierungschefs wollen die Märkte beruhigen

- Griechenlands Politchaos verunsichert Anleger

Regierungschaos in Athen, wankende Banken in Madrid: Die Euro-Krise versetzt die Investoren an den Börsen in Angst und Schrecken. In ganz Europa fallen die Aktienkurse – in Griechenland sogar auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. - Angst vor Euro-Crash: EU gibt harten Sparkurs für Griechenland auf

Die griechische Zeitung Real News berichtet, dass die Troika den Griechen signalisiert habe, auf die wichtigsten Punkte des Sparprogramms zu verzichten. (…) Im Gegenzug muss Griechenland sofort eine neue Regierung installieren – Neuwahlen sind ausdrücklich nicht erwünscht. - 10 Fragen und 10 Antworten zum Fiskalpakt

Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung

Die Protestbewegung, ob sie sich nun gegen die aktuelle Krisenpolitik, Bankenspekulationen oder das gegenwärtige System als Ganzes richtet, hat zwar an Aufmerksamkeit von Seite der Massenmedien verloren, ist jedoch weiterhin sehr aktiv und kann sowohl große Demonstrationen als auch kleinere, alltäglichere Formen des Protests vorweisen, wie Besetzungen öffentlicher Plätze, kreative Spontankundgebungen, diverse Formen von Selbstorganisation und ‑versorgung, zivilen Ungehorsam, widerständische Alltagspraxen, Guerrilla Gardening und direkte Aktionen. In von der Krise stark betroffenen Ländern wie Griechenland oder Italien sind in diesem Kontext vermehrt Ausschreitungen zu beobachten.

Auf der anderen Seite werden Protestformen und deren Teilnehmer zunehmend kriminalisiert, Camps und Demonstrationen – teils gewaltsam – aufgelöst und non-konformes Verhalten bestraft. Italien erwägt sogar den Einsatz des Militärs. Generell scheint die Toleranzschwelle für Protest zu sinken, was zunehmend die Ausübung elementarer Freiheitsrechte beschneiden wird, um die Illusion des ungestörten Weiter-so aufrechtzuerhalten und Eigentumsverhältnisse als auch Geschäftsbetrieb zu verteidigen.

- Italiens Regierung berät über Einsatz von Armee

Erst das Attentat auf einen führenden Atommanager, dann wütende Proteste und Brandanschläge auf die Steuerbehörde: Italien wird von einer Welle der Gewalt erfasst. Die Regierung erwägt jetzt den Einsatz der Armee. - Italien: Monti-Regierung geht gewaltsam gegen Streiks vor

- Spanien: Aufruf zu Protesten im Internet soll als Bildung einer kriminellen Vereinigung bestraft werden

Spaniens rechte Regierung rüstet gegen Proteste auf und will mit drastischen Verschärfungen des Strafgesetzes für Ruhe sorgen, selbst passiver Widerstand soll als Angriff auf die Staatsgewalt geahndet werden. - Spanien: Wer Torten wirft, ist ein Terrorist

Gefährlich, gefährlich: Facebook und Twitter werden in Spanien zu kriminellen Vereinigungen. Wer aktiv gegen die Beschlüsse der Regierung angeht, wird kriminalisiert. - Occupy: Ruhig in Europa, blutig in den USA

Die Proteste von Occupy Wall Street zum 1. Mai sind in den USA von den Sicherheitskräften mit harter Hand begleitet worden. In Europa war die Lage eher ruhig. - Großbritannien: Hunderttausend streiken gegen Pensionsalter 67

- Deutschland: Stadt verbietet Blockupy-Proteste

Unter dem Motto „Blockupy“ wollten linke Gruppen Mitte Mai in Frankfurt aus Protest gegen die EU-Krisenpolitik Plätze besetzen. Die Stadt begründet ihr Verbot mit Erkenntnissen, wonach Aktivisten ein Gewalt-Training durchlaufen haben. Die Blockupy-Organisatoren wollen nun klagen. - Deutschland: Der Protest ist „unzumutbar“

Linke Gruppen rufen für Mitte Mai zu großen Blockadeaktionen im Frankfurter Bankenviertel auf. Die Stadt reagiert nun ihrerseits mit einem Demonstrationsverbot. - Deutschland: Verwaltungsgericht bestätigt Blockupy-Verbot

Das Frankfurter Verwaltungsgericht hält am Verbot der Blockupy-Aktionstage fest und erlaubt der Stadt, das Camp im Bankenviertel zu räumen – zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. - Québec schränkt Versammlungsfreiheit ein

Die Regierung der kanadischen Provinz Québec hat auf andauernde Proteste gegen eine Erhöhung der Studiengebühren mit einem Notstandsgesetz reagiert. Darin wird die Versammlungsfreiheit stark beschnitten. - Grundrechte im Zeitalter der Krise

Die Behörden fahren eine harte Linie gegen Occupy, weil sie die Interessen der Geschäftswelt bedroht sehen. Die konservative Presse gibt dem Vorschub. - 12m15m – Aktionstage in Spanien

Zusammenfassung der spanischen Proteste vom 12. & 15. Mai 2012. - Spanien: Bilder der Räumung des friedlichen Protests vom 12.05.2012

Stellvertretend für ähnliche Räumungen in den USA und Europa. - Greece riots: Athens burns, police fire tear gas as violence flares up

Im weiteren Verlauf der Krise dürften derartige Bilder aus allen betroffenen Ländern häufiger zu sehen sein.

So weit der aktuelle Stand, ohne Anspruch auf Vollständigkeit – tatsächlich existieren europaweit und natürlich global aufgrund der anhaltenden Krise etliche weitere soziale, ökonomische und ökologische Problemlagen sowie entsprechende Proteste.

Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass sich diese Zustände in absehbarer Zukunft verbessern werden. Das Gegenteil ist der Fall: Wird am bestehenden Kurs festgehalten, werden Arbeitslosigkeit und Sozialabbau weiter zunehmen, worauf der Lebensstandard der meisten Menschen in den betroffenen Ländern absinken wird, während verstärkt autoritäre Krisen- und Protestbewältigungsstrategien zu beobachten sein werden. Selbst an jenen, die bislang das gegenwärtige politische und ökonomische System verteidigt oder zumindest hingenommen haben, weil sie von dessen gewaltigen Schattenseiten nicht direkt betroffen waren, dürften die gegenwärtigen Entwicklungen nicht mehr lange unbemerkt vorübergehen. Die Einschläge kommen näher. Dies ist das Europa, in dem wir leben.

Langfristig werden diese Entwicklungen wohl vor keinem der so genannten Durchschnittsbürger Halt machen, da jeder zusätzliche Tag der bestehenden Verhältnisse die Zustände nur verschlimmert, auch wenn sie manche später erfassen werden als andere. Dieser tristen Aussicht steht die positive Vision gegenüber, die eigene Apathie und Ohnmacht angesichts scheinbar übermächtiger Strukturen zu überwinden, um aus der Krise konstruktive Kraft zu schöpfen und sich durch Protest, alternative Lebensweisen, Selbstorganisation oder ähnliche Maßnahmen aktiv an der Gestaltung einer gerechten, freien, demokratischen und solidarischen Gesellschaft zu beteiligen, in der wir gerne leben möchten. Niemand sollte darauf vertrauen, von der Politik Lösungen zu erhalten. Die Politik hat keine Lösungen und sie stellt die falschen Fragen. Es liegt an jedem einzelnen von uns, wie es weitergehen wird.

Sonstige weiterführende Links:

- Keep Talking Greece

Nachrichten aus Griechenland (Englisch) - Griechenland-Blog

Aus und über Griechenland – News, Meldungen, Kommentare - Ellas

Informationen darüber, wie das Leben in Griechenland in den Zeiten der „Krise“ wirklich aussieht – und ein bisschen mehr. - Spanienleben

Spanien: aktuelle Neuigkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft - Uhupardo

Aktuelle Berichte aus Spanien und über die Krisenpolitik im Allgemeinen

Es ist nur Widerstand, wenn dir Widerstand entgegenschlägt. Das klingt trivial und doch scheint es viele zu überfordern. Sie nennen sich Widerständler und – das ist das Tragische daran – sie fühlen sich auch so. Am Wochenende und nach Feierabend nehmen sie an Kundgebungen teil, verzichten dafür immerhin auf Party, Fernseher oder Shoppengehen, sie schreiben kritische Artikel, manche noch Leserbriefe, sie besuchen Kongresse und Diskussionsrunden, kurzum: Sie sagen ihre Meinung. Das halten sie für Widerstand, für radikal, manche gar für einen Umsturz des Systems, und das System lacht sich ins Fäustchen, weil es weiß, wie alles läuft: Eine Meinungsäußerung ist kein Widerstand, keine ernstzunehmende Provokation, vielmehr selbstverständlich oder wenigstens banal, und alles ist so herrlich relativ, dass jede Meinung recht hat, jeder Einwand wird umarmt und rasch osmotisch eingesaugt, kommt nie mehr raus, noch jeder Blödsinn wird als Blödsinn anerkannt. Jeder kritische Gedanke wird vereinnahmt. Die Welt ist schlecht, sagst du, und diese Welt sagt: Lass uns gemeinsam daran arbeiten, und schon bist du ein Kollaborateur.

Du kannst sagen, der Staat sei zum Kotzen, ein Monster und ein Menschenfeind, und wenn du schlechte Freunde hast, dann werden sie dich dafür auslachen, und wenn du etwas weniger schlechte Freunde hast, werden sie bloß mit ihren Köpfen nicken, und dem Staat ist es egal. Auf letzteres kommt es an. Die Staatsmacht hat kein Interesse an deiner persönlichen Privatmeinung, solange du noch höflich ihren Regeln folgst, denn darauf baut sie auf; sie schert sich nicht um deine Sympathie, so sicher ist ihr ihre Herrschaft. Das ist der so genannte Fortschritt gegenüber einem Unrechtsstaat, dem freie Meinung noch als Tücke gilt, weil er den Umstand nicht begriffen hat, wie manche Freiheit hier und da, großmütig gewährt, dem eigenen Bestehen hilft. Je länger die Leine, desto freier fühlt sich der Hund und hält sein Herrchen für den Heiland. Du kannst dir nun natürlich einbilden, du würdest Tag und Nacht verfolgt, kannst dich zum Helden verklären und einen Kämpfer nennen, kannst paranoid werden und dein Telefon nicht mehr benutzen, kannst hinter jedem nur noch Staatsmacht sehen, weil du glaubst, deine Meinung wäre irgendjemandem ein Dorn im Auge, doch die Wahrheit ist: Sie ist egal, so wie es deinen Chef nicht im geringsten schert, wie sehr du deine Arbeit auch verfluchen magst, solange du bloß jeden Morgen pünktlich bist.

Meinungsäußerung alleine ist kein Widerstand. Du kannst auf Demos gehen und deine Meinung kundtun, du kannst ganz schrecklich radikal ins Internet schreiben oder Flugzettel verteilen und damit Leute überzeugen, die schon längst überzeugt sind, oder ganz anderen Leuten deine Texte in die Hand drücken, die noch nicht überzeugt sind und die sich denken: Ach! Die dann nach Hause gehen und ihr Leben weiterleben wie bisher, weil es sie einen Scheiß interessiert, welche Fakten du ihnen ins Gesicht wirfst, denn sie haben schon ihre Meinung und die ist stärker als jeder Fakt. Es ist ein bildungsbürgerliches Märchen, man könne andere mit Fakten überzeugen. Spart euch eure Flyer, sie sind nur Umweltverschmutzung. Es geht nicht um Fakten und Argumente und Rationalität. Das ging es nie. Ginge es um Fakten, hätten wir eine andere Welt, eine schönere, für alle; Rassismus wäre kein Problem, es gäbe keine Intoleranz, Kriege würden selten, Armut wäre abgeschafft, dafür überall Frieden, Freude, Eierkuchen.

Es geht nicht um Fakten, es geht ums Gefühl. Das ist der wahre Klassengegensatz bei uns: Auf der einen Seite die Klasse derer, die sich gut fühlen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, die positiven Denker, die Verdränger, die Ignoranten, die Arschlöcher und Naiven, und auf der anderen Seite jene, die an der Welt verzweifeln, die sich schlecht fühlen, selbst wenn es ihnen gut zu gehen hat. Wer sich gut fühlt, der meidet jene, die sich schlecht fühlen, weil sie ihn anstecken könnten mit ihrer schlechten Laune, mit ihrem Weltschmerz und ihrer negativen Aura, diese Miesmacher, die alles ändern wollen, die den neuen Mittelklassewagen nicht als heiße Schleuder, sondern bloß als Umweltschande sehen, als lächerliches Statussymbol. Das will doch keiner hören! Du kannst dich wohlfühlen, selbst wenn es allen scheiße geht, und daran krankt die Welt. Dann lebst du lieber in deiner wunderbaren Schaumstoffumgebung, deiner Gummizelle mit Vollpension, anstatt dich dem Leben auszusetzen, wie es dort draußen wütet, denn wüten tut es, mehr als du dir denkst. Wen interessieren Fakten, wenn du ein gutes Leben führen kannst.

Nein, Meinungsäußerung alleine ist kein Widerstand. Die effektivste Art des Widerstands, die alle Herrschaftsformen überdauern wird, ist die Verweigerung, wenn du dich dem verwehrst, das Besitz von dir ergreifen und dein Denken und dein Tun bestimmen will. Schick deine Kinder nicht zur Schule, und man wird sie dir schleunigst entreißen oder dich wenigstens für deinen Trotz bestrafen, bis du Einsicht zeigst, so nennen sie die Kapitulation. Geh nicht arbeiten, und man wird dich einer Zwangsarbeit zuweisen, die man flüchtig rosa anmalt und als gut gemeinte Eingliederungsmaßnahme tarnt, selbst wenn einer gar nicht eingegliedert werden will, weil das Böse immer schöne Namen trägt und mit guten Absichten daherkommt, oder aber man wird dich triezen, bis du zerbrichst und resignierst und dir »freiwillig« eine Arbeit suchst, nur um der Erniedrigung zu entgehen – das gilt hier heute schon als Freiheit. Geh in den Supermarkt und nimm dir, was du brauchst, ohne zu bezahlen, und man wird dich dafür anklagen. Deine Meinung ist kein Widerstand, solange du brav bist, unterwürfig, fügsam, treu, solange du arbeiten gehst, wenn man es von dir verlangt, solange du zahlst, was die Kasse anzeigt, solange du folgst, wenn man dir befiehlt. Meinungsäußerung ist ein Ventil, das man dir zugesteht, damit du nicht zum Widerständler wirst, denn du darfst ja alles sagen, frei und unbeschwert, und jeder darf es toll finden oder dumm oder lächerlich oder gemein und es hat alles keine Konsequenz.

Du kannst nicht gegen etwas sein und dich dann doch daran beteiligen, nicht wenn du ehrlich mit dir sein willst. Verweigerst du aber, bist du ein Fall für Moralisten und Pädagogenpropaganda, Sozialarbeitskollaborateure oder Therapeutengaslighting, Politiker und sonstige Widerstandsbekämpfer. Nur in den seltensten Fällen steht dir ein Polizist mit Schild und Schlagstock gegenüber, die Macht hat viel subtilere Methoden. Du bist gestört, sagt der Therapeut, du bist ein Parasit, sagt der Politiker, du handelst unmoralisch, sagt der Prediger, du musst doch an die Zukunft denken, sagt deine Erziehung, und alle wollen sie dich wieder eingliedern in ihre Vorstellung von einem guten Leben und keiner begreift, warum du dich wehrst. Eingliederung, das ist der Punkt, und das Wort drückt es schon aus: Sei ein Glied in unserer Formation, marschiere mit, sei ständig frohen Mutes. Da stehen sie dann, studierte und kluge Leute, und fragen sich Beulen in den Kopf, wie sich einer gegen dieses tolle Leben auflehnen kann, dieses Leben in der Schaumstoffwelt, in der alles herrlich bunt ist, weich und wunderbar, man stößt nirgends an, solange man nur brav ist und gehorcht, sie kriegen das nicht in ihren Schädel rein. Sie haben studiert, um blöd zu werden, und dafür hat es sich gelohnt, sie sind konform, bestanden haben sie mit Bestnote.

Reine Meinungsäußerung ist kein Widerstand, niemand wird für seine Meinung an die Wand gestellt, keiner gefoltert, nicht hier, nicht heute, nicht wenn jede Meinung gleichgültig vorüberzieht, du bist nicht Hans und Sophie Scholl. Eine Meinungsäußerung ist bloß bequem, Schaumstoff um das tobende Gewissen. Äußere deine Meinung und beweise der Welt, vor allem aber beweise dir selbst: Ich habe meinen Unmut kundgetan, ich war nicht still. Es schläft sich ruhiger in der Nacht, nur ändern wird es freilich nichts.

Kritische Auseinandersetzung mit dem System und seiner Propaganda macht einsam. Denn in aller Regel zieht ja das soziale Umfeld (Kollegen, Familie, Freunde, Partner etc.) nicht mit, wenn einer anfängt, herrschende Ideologien in Frage zu stellen. Die Folgen reichen von Spott und Distanzierung bis hin zu sozialer Isolierung. Es muss einer schon ein gehöriges Maß an Autonomie und Kraft (im Sinne von Ichstärke) mitbringen, um sich von solchen Mechanismen nicht kleinkriegen zu lassen, d.h. sich diesem Gruppendruck nicht anzupassen und die aus einer kritischen Geisteshaltung notwendig resultierende Vereinsamung zu ertragen.

(Mrs. Mop in den Kommentaren dieses Beitrags)

4 minutes of Occupy Frankfurt

Wir leben in turbulenten Zeiten. Der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, findet sein Ende – auf die eine oder auf die andere Art. Anstatt die Krise aber als Bedrohung und das Scheitern des Kapitalismus als Untergang der Welt wahrzunehmen, sind vielmehr die Chancen zu erkennen, die Grund zur Freude liefern, wenn sie genutzt werden.

Wer mit den immer deutlicher auftretenden Zerfallsprozessen des Kapitalismus das Ausbrechen eines globalen Chaos herannahen sieht, artikuliert mit diesen Bedrohungsszenarien Ängste, die vor allem eines offenbaren: Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und Anforderungen des bestehenden Wirtschaftssystems, dessen Sieg über die Sowjetunion aufgrund des daraus resultierenden Mangels an konkreten Systemalternativen bisweilen schon zur Mär vom Ende der Geschichte verleitet hat, haben sich bereits so sehr als Denkschemata in den Köpfen der Menschen festgesetzt, dass ein Wegfallen dieser Gesetzmäßigkeiten als Wegfall der Ordnung an sich begriffen wird, so als gäbe es keine anderen Möglichkeiten, das menschliche Miteinander zu organisieren, als jene, die zurzeit bestehen. Diese scheinbar alternativlosen gesellschaftlichen Strukturen, durch deren Selbstverständlichkeiten wir sozialisiert wurden und die daher in unsere Habitus, in unsere Handlungs- und Denkstrukturen Einzug gefunden haben, befinden sich nun in einer Krise, die nicht nur ökonomischer, sondern auch psychologischer Natur ist, denn die soziale Ordnung hat sich unserer bis in die Fantasie hinein bemächtigt, wo sie der Vorstellungskraft enge Grenzen setzt, die jenen des wirtschaftlichen Systems entsprechen. Eine grundlegende Änderung dieses Systems übersteigt selbst in dessen Krise noch die Grenzen des Vorstellbaren oder ist nur als Utopie denkbar, als etwas, dem per se keine (zeitnahe) Realisierungschance zugesprochen wird. Die Gedanken, habituell derart geprägt und folglich eingeschränkt, wirken somit als Komplizen des derzeitigen Systems fort und so muss die Krise der bestehenden Ordnung wie eine Krise der Ordnung an sich empfunden werden, der Zerfall des Kapitalismus wie der Zerfall jeglicher Gesellschaft.

Tatsächlich aber ist die derzeitige Krise eine Chance. Wer trotz aller Fakten noch unbeirrt darauf baut, es möge alles so bleiben, wie es ist, der möchte eine Gesellschaftsordnung am Leben erhalten, in der ein immer kleinerer Teil auf Kosten der großen Mehrheit lebt. Die sich ausbreitende Krise liefert die Möglichkeit, diesen Zustand zu ändern, im Kleinen wie im Großen. Genau dieses Anliegen vertreten die wachsenden weltweiten Proteste.

Nicht der Zusammenbruch stellt die Bedrohung dar, sondern jeder zusätzliche Tag, den das bestehende System künstlich am Leben erhalten wird – zu horrenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Kosten. Wenn alles ungehemmt weiterläuft wie bisher, werden wir in naher Zukunft unter anderem Folgendes erleben:

- weitgehenden Abbau des Sozialstaats

der bereits vor Jahren eingesetzt hat und sich ständig verschärft, man schaue neben Deutschland nur auf die drakonischen Sparmaßnahmen in Griechenland, das jüngst verabschiedete Sparpaket Italiens, die drastischen Sparbemühungen in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal. - erstarkenden Nationalismus

der bereits jetzt schon zu beobachten ist, hierzulande am offensichtlichsten in Form der unverhohlenen und auch von politischer Seite – im Sinne nationaler Interessen – befeuerten Hetze gegen den vermeintlichen Krisenverursacher Griechenland, für dessen angebliche Faulheit und Inkompetenz man nicht länger Zahlmeister sein wolle, genauso wenig wie für andere Schuldenländer, während im Ausland teilweise Deutschland als Verursacher der Krise ausgemacht wird und entsprechend verhasst ist; der zudem durch die nationalen Wirtschaftsinteressen vorangetrieben wird, die allen voran Deutschland, aber auch Frankreich mit der Durchsetzung der eigenen Vorstellung von Krisenbewältigung und Haushaltspolitik auf Kosten dritter Länder verfolgt. - zunehmende Verarmung und Prekarisierung

die schon seit einiger Zeit zu verzeichnen ist, man führe sich bloß einmal Arbeitslosenzahlen wie zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien (~45 %) und Italien (~30 %) oder Statistiken der Einkommens- und Vermögensverteilung (erstere hier als interaktive Grafik für die USA), der Obdachlosigkeit, der Schuldenbelastung sowie der Armut oder des Armutsrisikos zu Gemüte, die allesamt anwachsende soziale Missstände offenbaren. - grassierenden Sozialdarwinismus

der bereits heute vorzufinden ist, beispielsweise in Form der Diskriminierung von Arbeitslosen und Migranten, die – auch von politischer Seite – teilweise subtil, teilweise ganz offen als faul und dumm, als Parasiten oder als unfinanzierbare Last des Wirtschaftsstandorts diffamiert werden; der sich zudem hinter der breiten Akzeptanz von in den letzten Jahren wieder erstarkenden Geisteshaltungen wie „Nur wer arbeitet, soll auch essen“ mehr schlecht als recht verbirgt. - zunehmende Entsolidarisierung

die bereits in diesen Tagen exemplarisch als stetige Privatisierung, als einseitige Gebührenerhöhungen und Sparmaßnahmen zu Lasten unterer Schichten, als Abschottung der Wohlhabenden in Gated Communities und als das Ausspielen von Bevölkerungsteilen gegen andere Gruppen der Bevölkerung auszumachen ist, so zum Beispiel Geringverdiener gegen Arbeitslose oder „richtige Deutsche“ gegen Migranten. - Personalisierung der Kritik

die als aggressive Sündenbocksuche bereits heute deutlich zu vernehmen ist, wenn beispielsweise gezielt Banker und Spekulanten als Blutsauger oder Fremdkörper bezeichnet und teilweise sogar bedroht werden. - Entdemokratisierung

die momentan schon sehr eindringlich anhand von Griechenland und Italien zu beobachten ist, wo nun Technokraten im Sinne einer rigiden Sparpolitik die Übergangsregierungen leiten sollen, das jeweilige Land also de facto gar nicht mehr regiert, sondern bloß noch zur Abwicklung gemanaged werden wird; die außerdem auf europäischer Ebene klar zu verzeichnen ist, wo sich Entscheidungsprozesse unter Ausschluss europäischer Institutionen, die ihrerseits bereits unter Demokratiedefiziten leiden, mehr und mehr auf die deutsch-französische Doppelspitze konzentrieren; die zuletzt jedoch am deutlichsten an den offen demokratiefeindlichen Reaktionen auf die angekündigte Volksabstimmung in Griechenland abzulesen war. - Radikalisierung des Protests und der Protestbekämpfung

für die die Straßenschlachten in Athen, Rom und in den USA, aber auch die Riots in London ein Vorgeschmack waren.

All dies sind keine düsteren Zukunftsvisionen, sondern ausnahmslos Prozesse, die bereits eingesetzt haben und sich mit Zuspitzung der Krise proportional verschärfen werden, sofern ihnen nicht entgegengewirkt wird. Es ist der ganz normale Wahn, den die bestehende Krise zum Vorschein bringt.

Die globalen Proteste wiederum, die zurzeit stattfinden und immer mehr Zulauf erfahren, sind in ihrem Kern nicht unbedingt primär als Forderung zur Abschaffung des Kapitalismus zu begreifen – dies gelingt ihm aus eigener Kraft, wie immer offensichtlicher wird. Die Frage aber, die sich in der Krise und mit dem Zerfall der bestehenden Wirtschaftsordnung immer dringender stellt, lautet nun: In welche Richtung soll es weitergehen?

Folglich handelt es sich bei den Protesten – allen voran bei jenen der Indignados oder der Occupy-Bewegung sowie ihr verwandter Protestformen – um die Artikulation des Standpunkts, dass man sich dem Geschehen nicht in bestem Fatalismus hingeben möchte (der oft genug als Optimismus verkleidet wird), sondern stattdessen aktiv am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft teilnehmen möchte oder diese zumindest einfordert. Frank Schirrmacher, dem man als Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung keine allzu große Linkslastigkeit vorwerfen oder zugutehalten kann, hat erst kürzlich den überaus befreienden Gedanken geäußert, dass wir uns zurzeit in einer sehr komfortablen Position befinden: Immer hat es geheißen, wir können uns dies nicht leisten oder jenes, weil das dem Wirtschaftsstandort schadet, weil das nicht finanzierbar ist, weil das in diesem Wirtschaftssystem nicht funktioniert und so weiter. Nun aber sind wir an einem Punkt, an dem offensichtlich wird, dass das Wirtschaftssystem an sich nicht funktioniert. Das heißt, wir können zum ersten Mal seit langer Zeit ungehemmt darüber nachdenken, wie wir gerne leben würden, ohne uns um die ökonomischen „Sachzwänge“ des Wirtschaftssystems scheren zu müssen, weil letzteres in seiner gegenwärtigen Form sowieso nicht funktioniert. Die Krise als Chance.

Wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, zeigt im Kleinen, quasi als Sozialexperiment, die Occupy-Bewegung: Menschen, denen von Politik und Wirtschaft immer wieder weisgemacht wird, sie seien auf sich allein gestellt im Kampf aller gegen alle, jeder sei nur für sich selbst verantwortlich und Solidarität ein nicht finanzierbarer Luxus, leben in Form dieser Bewegung das Gegenteil vor, helfen sich gegenseitig, versorgen sich gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig. Sie mögen keine einheitlichen Ziele formulieren, keine ausgearbeiteten Konzepte und Patentlösungen anbieten, die einzufordern sowieso bloß illusorisch ist, doch es eint sie ein Unbehagen gegenüber den herrschenden Verhältnissen; sie lehnen ab, was die derzeitige Gesellschaft ihnen nahe- oder auferlegt, sie sagen zum Bestehenden: Fuck this shit! Die Occupy-Bewegung wagt den Versuch einer Gegenkultur und zeigt, dass ein anderes Leben möglich ist, eine andere Kultur mit anderen Werten, Prioritäten und Verhältnissen.

Jener Aspekt der gegenwärtigen Bewegung ist es folglich auch, der für die bestehende Ordnung die größte Zumutung darstellt – aus deren Sichtweise gesprochen. Während fragmentierte Proteste und Demonstrationen schon immer vorzufinden waren und entsprechend marginalisiert werden konnten, verfügt das Etablieren einer konstruktiven Gegenkultur, die weltweit große mediale Aufmerksamkeit erfährt und die sich international vernetzt als auch rasch ausgebreitet hat, über eine gänzlich andere Qualität, weil deren zugrundeliegende Idee das Potential besitzt, mehr und mehr Menschen zum Überdenken des Selbstverständlichen bewegen zu können, indem sie konkrete Alternativen zum Bestehenden aufzeigt, wenn auch bloß als soziales Experiment. Buckminster Fuller hat es wie folgt ausgedrückt: »You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.«