Gedanken & Soziologie

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

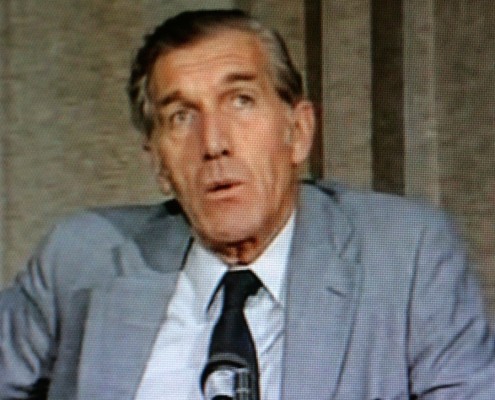

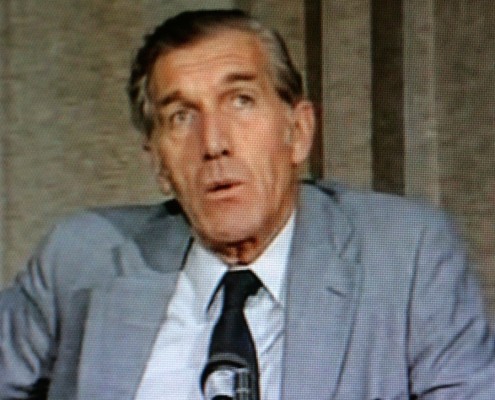

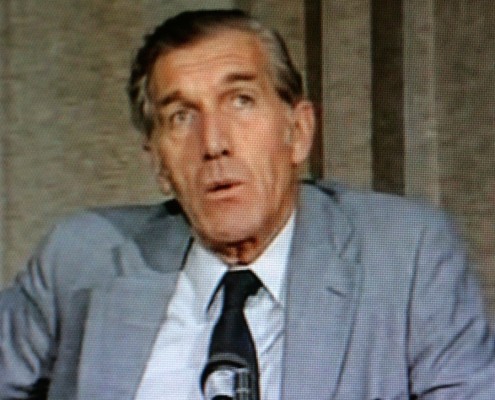

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Mit Messern kann man sich verletzen, daher soll man sie vermeiden; Türklinken sind tatsächlich mit Bakterien bedeckt. Wer weiß, ob man mitten im Symphoniekonzert nicht doch plötzlich auf die Toilette muß, oder ob man das Schloß beim Nachprüfen nicht irrtümlich aufgeschlossen hat? Der Vernünftige vermeidet daher scharfe Messer, öffnet Türen mit dem Ellbogen, geht nicht ins Konzert und überzeugt sich fünfmal, daß die Tür wirklich abgesperrt ist. Voraussetzung ist allerdings, daß man das Problem nicht langsam aus den Augen verliert. Die folgende Geschichte zeigt, wie man das vermeiden kann:

Eine alte Jungfer, die am Flußufer wohnt, beschwert sich bei der Polizei über die kleinen Jungen, die vor ihrem Haus nackt baden. Der Inspektor schickt einen seiner Leute hin, der den Bengeln aufträgt, nicht vor dem Haus, sondern weiter flußaufwärts zu schwimmen, wo keine Häuser mehr sind. Am nächsten Tage ruft die Dame erneut an: Die Jungen sind immer noch in Sichtweite. Der Polizist geht hin und schickt sie noch weiter flußaufwärts. Tags darauf kommt die Entrüstete erneut zum Inspektor und beschwert sich: »Von meinem Dachbodenfenster aus kann ich sie mit dem Fernglas immer noch sehen!«

Man kann sich nun fragen: Was macht die Dame, wenn die kleinen Jungen nun endgültig außer Sichtweite sind? Vielleicht begibt sie sich jetzt auf lange Spaziergänge flußaufwärts, vielleicht genügt ihr die Sicherheit, daß irgendwo nackt gebadet wird. Eines scheint sicher: Die Idee wird sie weiterhin beschäftigen. Und das Wichtigste an einer so fest gehegten Idee ist, daß sie ihre eigene Wirklichkeit erschaffen kann.

(Paul Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein)

In den Gesellschaften, die keinen »self-regulating market« (Karl Polanyi), kein Unterrichtssystem und keinen juristischen oder staatlichen Apparat aufweisen, können sich die Herrschaftsbeziehungen, da sie nicht den objektiven Strukturen selbst eingeschrieben sind, nur kraft ständig erneuerter und fortwährend angewandter Strategien auf Dauer durchsetzen. Solange solche relativ autonomen objektiven Beziehungsfelder der Konkurrenz um das Monopol einer bestimmten Kapitalform sich noch nicht konstituiert haben, fehlen die Bedingungen für die mittelbare und dauerhafte Aneignung der Arbeit, der Dienste und Ehrenbezeugungen anderer Individuen. (…) Sehr schematisch vorgehend könnte man sagen, daß in dem einen Fall sich die Herrschaftsbeziehungen innerhalb und durch die Interaktion der Handlungssubjekte bilden, auflösen und wiederherstellen, wohingegen sie in dem anderen Fall durch objektive und institutionalisierte Mechanismen vermittelt werden, die, nach Art jener, die den Wert der schulischen, monetären und Standestitel hervorbringen und absichern, den undurchdringlichen und beständigen Charakter von Dingen aufweisen und die sich gleichermaßen den Zugriffen des individuellen Bewußtseins wie der individuellen Macht entziehen. (…) Unter solchen Bedingungen bilden und vollziehen sich die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse nicht mehr unmittelbar zwischen Einzelpersonen, sondern, im Raum der Objektivität selbst, zwischen Institutionen, d.h. zwischen sozial garantierten Titeln und sozial definierten Stellungen, sowie, vermittels dieser, zwischen sozialen Mechanismen, die den gesellschaftlichen Wert der Titel und Stellungen erzeugen und absichern, und der Verteilung dieser sozialen Attribute auf die biologischen Einzelwesen. (…) Wie zu sehen ist, kommt die Legitimation der herrschenden Ordnung nicht allein den Mechanismen zu, die, wie das Recht, traditionellerweise dem ideologischen System zugerechnet werden. Auch solche Apparaturen wie das Produktionssystem oder das System der Produktion von Produzenten [also das Bildungssystem] erfüllen darüber hinaus, d.h. gerade kraft der Logik ihres Funktionsablaufs, ideologische Funktionen. (…) Je mehr die Reproduktion der Herrschaftsverhältnisse objektiven Mechanismen überlassen wird, die den Herrschenden dienen, ohne daß diese sich ihrer zu bedienen brauchen, desto indirekter und, wenn man so sagen darf, unpersönlicher werden die auf die Reproduktion ausgerichteten Strategien: Indem der Inhaber ökonomischen oder kulturellen Kapitals für sein Geld die günstigste Anlage und für seinen Sohn die vorteilhafteste, die beste, Ausbildungsstätte wählt – und nicht, indem er gegenüber seiner Aufwartefrau (oder einem anderen, innerhalb der Sozialstruktur eine untergeordnete Stellung einnehmenden Individuum) höflich oder freundlich ist und großzügige Geschenke macht –, sichert er den Fortbestand der Herrschaftsbeziehung, die ihn objektiv mit seiner Aufwartefrau und selbst noch deren Nachkommen verbindet.

(Pierre Bourdieu – Symbolisches Kapital und Herrschaftsformen, in: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der Grundlage der kabylischen Gesellschaft)

Das Gegenteil von Arbeit ist nicht bloß Faulheit. (…) So sehr ich das Vergnügen der Trägheit schätze, ist sie doch wohl am lohnendsten, wenn sie anderen Genuß und Zeitvertreib unterbricht. Genausowenig werbe ich für das gelenkte und zeitlich festgelegte Notventil namens „Freizeit“; nichts läge mir ferner. Freizeit ist Nicht-Arbeit zum Nutzen der Arbeit. Freizeit ist die Zeit, die man damit verbringt, sich von der Arbeit zu erholen und verzweifelt zu versuchen, die Arbeit zu vergessen. Viele Leute kommen aus den Ferien so zerschlagen wieder, daß sie sich darauf freuen, wieder arbeiten zu gehen. Der wesentliche Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit besteht darin, daß man bei der Arbeit wenigstens für die Entfremdung und Entnervung bezahlt wird. (…)

Tun wir mal für einen Moment so, als würde Arbeit aus Leuten keine verblödeten Untertanen machen. Tun wir auch so, entgegen jeder nachvollziehbaren Psychologie und der Ideologie ihrer Förderer, daß sie keinen Effekt auf die Charakterbildung hat. Und tun wir so, als wäre Arbeit nicht so langweilig und ermüdend und entwürdigend, wie sie es ist. Auch dann würde sie alle humanistischen und demokratischen Bemühungen verspotten, einfach weil sie so viel Zeit beansprucht. Sokrates beharrte, daß Handarbeiter schlechte Freunde und schlechte Staatsbürger abgäben, da ihnen die Zeit mangele, die Verantwortlichkeiten einer Freundschaft und ihrer Staatsbürgerschaft auszufüllen. Er hatte Recht. Wegen der Arbeit schauen wir dauernd auf die Uhr. Das einzig „freie“ an der sogenannten Freizeit ist, daß sie den Boss von der Lohnfortzahlung befreit. Die Freizeit wird hauptsächlich genutzt, um sich auf die Arbeit vorzubereiten, zur Arbeit zu gehen, von der Arbeit zu kommen und sich von ihr zu erholen. Freizeit ist ein Euphemismus für die besondere Art, mit der die Arbeitskraft als ein Produktionsfaktor nicht nur sich selbst zum und vom Arbeitsplatz transportiert, sondern auch die Hauptverantwortung für die eigene Versorgung und Wiederherstellung übernimmt.

(Bob Black – Die Abschaffung der Arbeit; im Original: The Abolition of Work)

Neueste Kommentare