Gedanken & Soziologie

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

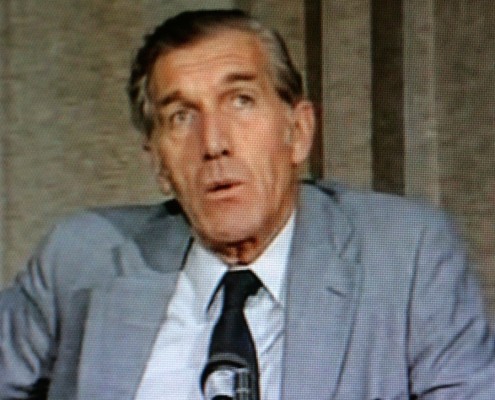

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

In jeder Hinsicht ist Kultur Ergebnis eines Kampfes. Das versteht sich von selbst, weil mit der Idee der Kultur auch immer die menschliche Würde auf dem Spiel steht. Das bedeutet, daß in einer Klassengesellschaft diejenigen, die von der Kultur ausgeschlossen sind, auch in ihrer Würde und in ihrer menschlichen Existenz getroffen sind und sich getroffen fühlen. Diejenigen wiederum, die die Kultur besitzen oder sich zumindest in ihrem Besitz wähnen (der Glaube ist hier wesentlich) vergessen ständig all die Leiden und Erniedrigungen, die im Namen dieser Kultur geschehen. Die Kultur ist hierarchisch organisiert und sie trägt zur Unter- und Überordnung von Menschen bei, wie etwa ein Möbel- oder ein Kleidungsstück, an denen man sofort erkennen kann, auf welcher Sprosse der sozialen und kulturellen Hierarchie sein Besitzer steht. Im Bereich der Politik, aber nicht allein dort, verurteilen die offiziöse Kultur und der von ihr beanspruchte Respekt diejenigen zum Schweigen, die nicht als Träger dieser Kultur anerkannt sind. Um aber die sozialen Kämpfe und Auseinandersetzungen um die jeweilige Kultur vollständig erkennbar zu machen, muß man immer wieder hinweisen auf jene Illusion, die aus der immer auch sinnlich-materiellen Erscheinungsweise von Kultur resultiert. Der Umstand, daß kulturelle Erscheinungen immer auch als sinnlich faßbare Äußerungen von Personen in Erscheinung treten, erweckt den Eindruck, als sei Kultur die natürlichste und die persönlichste und damit also auch die legitimste Form des Eigentums.

(Pierre Bourdieu – Politik, Bildung und Sprache, in: Die verborgenen Mechanismen der Macht)

Der andere Trick besteht darin, dem Partner ebenso heftige wie nebelhafte Vorwürfe zu machen. Wenn er dann wissen will, was Sie eigentlich meinen, können Sie die Falle mit dem zusätzlichen Hinweis hermetisch schließen: »Wenn du nicht der Mensch wärest, der du bist, müßtest du mich nicht erst noch fragen. Der Umstand, daß du nicht einmal weißt, wovon ich spreche, zeigt klar, welch‘ Geistes Kind du bist.« Und a propos Geist: Im Umgang mit sogenannten Geisteskranken wird diese Methode seit längster Zeit mit großem Erfolg angewendet. In den seltenen Fällen nämlich, in denen der Betreffende es wagt, klipp und klar darüber Auskunft zu verlangen, worin in der Sicht der anderen seine Verrücktheit denn bestehe, läßt sich diese Frage als weiterer Beweis für seine Geistesgestörtheit hinstellen: »Wenn du nicht verrückt wärest, wüßtest du, was wir meinen.« Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich – denn hinter einer Antwort dieser Art steht Genialität: Der Versuch, Klarheit zu schaffen, wird flugs ins Gegenteil umgedeutet. Der andere gilt also für verrückt, solange er die Beziehungsdefinition »Wir sind normal, du bist verrückt« stillschweigend hinnimmt, und für verrückt, wenn er sie in Frage stellt. Nach diesem erfolglosen Exkurs in die menschliche Umwelt kann er entweder sich in hilfloser Wut die Haare ausraufen, oder in Schweigen zurückfallen. Aber auch damit beweist er nur zusätzlich, wie verrückt er ist, und wie recht die anderen schon immer hatten. (…) In den Etablissements, die sich für die Behandlung solcher Zustände für kompetent halten, läßt sich diese Taktik mit Erfolg anwenden. Man stellt es dem sogenannten Patienten zum Beispiel frei, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob er an den Gruppensitzungen teilnehmen will oder nicht. Lehnt er dankend ab, so wird er hilfreich-ernsthaft aufgefordert, seine Gründe anzugeben. Was er dann sagt, ist ziemlich gleichgültig, denn es ist auf jeden Fall eine Manifestation seines Widerstandes und daher krankhaft. Die einzige ihm offenstehende Alternative ist also die Teilnahme an der Gruppentherapie, doch darf er nicht anmerken lassen, daß ihm ja nichts anderes übrigbleibt, denn seine eigene Lage so zu sehen, bedeutete immer noch Widerstand und Einsichtslosigkeit. Er muß also »spontan« teilnehmen wollen, gibt aber gleichzeitig mit seiner Teilnahme zu, daß er krank ist und Therapie braucht. In großen Gesellschaftssystemen mit Irrenhauscharakter ist diese Methode unter dem respektlos-reaktionären Namen Gehirnwäsche bekannt.

(Paul Watzlawick – Anleitung zum Unglücklichsein)

Der Journalismus ist tatsächlich einer der Orte, an dem die politische Magie entsteht und bestätigt wird. Damit Magie entsteht (…), braucht es eine Menge sozialer Voraussetzungen: Zauberer, Assistenten, Publikum usf. Und auch die Welt der politischen Magie macht eine Reihe von Teilnehmern erforderlich, nicht nur Parlamente und Abgeordnete: Journalisten, Umfrageinstitute, Kommunikationsberater – auch Intellektuelle, oder genauer: Journalisten, die sich als Intellektuelle aufspielen.

Man spricht (…) über die Rolle der Journalisten im Golfkrieg. Man spricht aber nicht – oder zuwenig – über den Alltag, über das, was der Journalismus alltäglich macht, wenn er eigentlich nur funktioniert, um die Reden, die die Politiker füreinander halten, zu verstärken und ihnen einen Resonanzboden zu geben. Heute reden die Politiker nämlich eigentlich zu niemand anderem mehr als zu sich selbst. Sie reden, um nichts zu sagen, und innerhalb stundenlanger, nichtssagender Ausführungen fällt dann ein Halbsatz, der gezielt eingesetzt wird, damit er von den Journalisten verstanden, aufgenommen und als Spielball in das politische Spiel eingebracht wird. Das Ganze hat Ähnlichkeit mit einem Schachspiel, bei dem gewiefte Spieler ihre Strategien erproben. Und wie ein Schachspiel schottet sich das Machtspiel nach außen ab, wird hermetisch, Objekt »kennerischer« Kommentare von Insidern, gesellschaftlich belanglos. Die Politiker sprechen zueinander, sie sprechen nicht zur Gesellschaft. Sie geben sich den Anschein, zur Gesellschaft zu sprechen.

(Pierre Bourdieu – Politik und Medienmacht, in: Der Tote packt den Lebenden)

Neueste Kommentare