Gedanken & Soziologie

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

Die Soziologie wäre nicht eine Stunde Mühe wert, wenn sie ein für Experten reserviertes Wissen von Experten wäre. (Pierre Bourdieu)

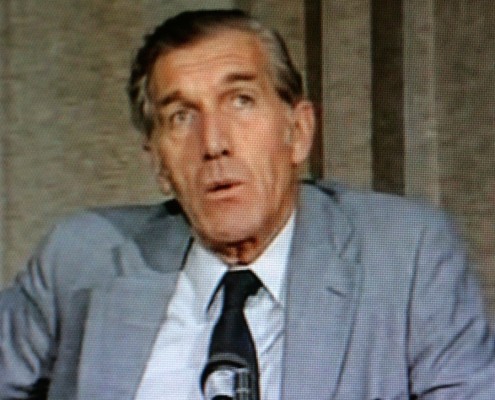

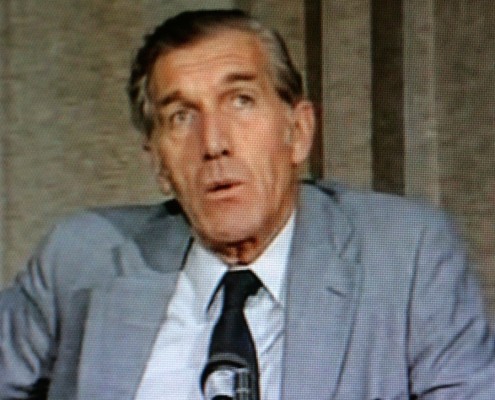

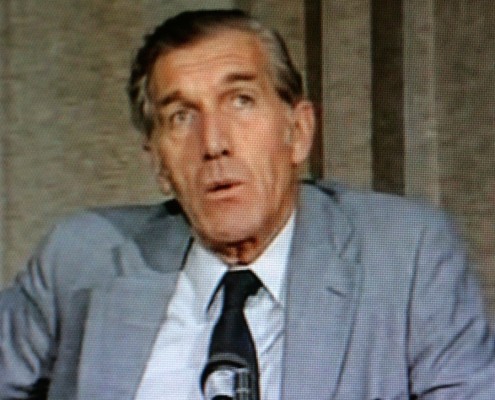

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Medakit Ltd via Unsplash

Damit die am meisten Begünstigten begünstigt und die am meisten Benachteiligten benachteiligt werden, ist es notwendig wie hinreichend, dass die Schule beim vermittelten Unterrichtsstoff, bei den Vermittlungsmethoden und ‑techniken und bei den Beurteilungskriterien die kulturelle Ungleichheit der Kinder (…) ignoriert. Anders gesagt, indem das Schulsystem alle Schüler, wie ungleich sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ihren Rechten wie Pflichten gleich behandelt, sanktioniert es faktisch die ursprüngliche Ungleichheit gegenüber der Kultur. Die formale Gleichheit, die die pädagogische Praxis bestimmt, dient in Wirklichkeit als Verschleierung und Rechtfertigung der Gleichgültigkeit gegenüber der wirklichen Ungleichheit in Bezug auf den Unterricht und der im Unterricht vermittelten oder, genauer gesagt, verlangten Kultur. (…) Indem die Schule den Individuen nur deren Position in der sozialen Hierarchie genau entsprechende Erwartungen an die Schule zugesteht und unter ihnen eine Auswahl trifft, die unter dem Anschein der formalen Gleichheit die existierenden Unterschiede sanktioniert und konsekriert, trägt sie ineins zur Perpetuierung wie zur Legitimierung der Ungleichheit bei. Indem sie gesellschaftlich bedingten, von ihr aber auf Begabungsunterschiede zurückgeführten Fähigkeiten eine sich »unparteiisch« gebende und als solche weithin anerkannte Sanktion erteilt, verwandelt sie faktische Gleichheiten in rechtmäßige Ungleichheiten, wirtschaftliche und gesellschaftliche Unterschiede in eine qualitative Differenz und legitimiert die Übertragung des kulturellen Erbes. (…) Indem [das Bildungssystem] den kulturellen Ungleichheiten eine formell mit den demokratischen Idealen übereinstimmende Sanktion erteilt, liefert es die beste Rechtfertigung für diese Ungleichheiten.

(Pierre Bourdieu – Die konservative Schule, in: Wie die Kultur zum Bauern kommt)

Wenn ich eine der vielen Polit- oder Gesellschafts-Talkshows sehe, womit nicht deren wenig ernstzunehmende nachmittägliche Derivate auf den privaten Sendern gemeint sind, rege ich mich meist recht schnell auf. Es ist relativ egal, ob die Diskussion sich dabei um politische, um gesellschaftliche oder um persönliche Themen dreht und ob ich mich mit einer Seite der Diskussion identifizieren kann oder nicht. Was mich aufregt, ist der jeweilige Drang, alle anderen mit missionarischem Eifer von der eigenen Position und der eigenen Art zu leben überzeugen zu wollen. Vegetarier wollen Fleischesser zu Vegetariern konvertieren, Faulenzer wollen Karrieremenschen zum lockeren Leben erziehen, Operngänger diffamieren DSDS-Gucker ob ihrer Kulturlosigkeit und jeweils entsprechend umgekehrt. Warum eigentlich?

Ich streite gerne mit anderen Leuten über Themen, bei denen wir uns nicht einig sind. Es macht Spaß und erweitert den eigenen Horizont. Von außen ist das, was ich tue, für einen objektiven Beobachter wahrscheinlich nur schwer von Überzeugungsarbeit zu unterscheiden (und vielleicht tue ich deswegen den beschriebenen Personen teilweise unrecht), doch meine eigene Motivation dazu ist keineswegs das missionarische Bestreben, den anderen von meiner individuellen Position zu überzeugen und das Ganze ideologisch womöglich noch mit der vermeintlichen Erziehung zu einer besseren Welt aufzuladen, wie es so oft praktiziert wird, sondern eine weitaus egoistischere:

Ich möchte für mich selbst – und zwar nur für mich selbst – die beste Art zu leben finden, die ich gerne guten Gewissens lebe und die mir sowohl Spaß als auch ein befriedigendes Leben ermöglicht, so schwammig und banal das nun auch klingen mag. Außerdem hilft es mir, meine Mitmenschen und ihre eigene Art zu leben besser zu verstehen.

Es gibt keinen einen richtigen Weg zu leben, der für alle Menschen allgemeingültig ist. Alle anderen von meiner Art zu leben, meinen Standpunkten und meinen Meinungen überzeugen zu wollen, spricht für mich recht deutlich von einer intoleranten Grundhaltung und überschätzender Verherrlichung der eigenen Positionen.

Deswegen liebe ich es, mit Menschen zu diskutieren, die eine völlig andere Meinung vertreten als ich selbst. Ich diskutiere gerne mit Parteimitgliedern jeglicher Art, mit Veganern, mit fundamentalistischen Gentechnikgegnern oder ‑befürwortern, mit Gläubigen und mit Anhängern eines völlig freien Marktes, mit Befürwortern von Studiengebühren und mit unbeugsamen Globalisierungsgegnern genauso wie mit den Advokaten globaler Ausbeutung, weil ich mit jeder dieser Diskussionen herausfinden möchte, welche Argumente der andere vorbringen kann, über welche Erfahrungen er verfügt, wie er zu seiner Meinung gekommen ist und wie konsequent er sie vertreten kann. Letztlich also, um herauszufinden, wie überzeugend er ist. Nicht primär, weil ich ihn überzeugen möchte, sondern weil er vielleicht Argumente hervorbringt, die ich nachvollziehen kann, die mir sinnvoll und stichhaltig erscheinen oder mich wenigstens ins Grübeln bringen, die mir letztendlich also helfen, meine eigenen Positionen, Meinungen und Überzeugungen fundiert zu untermauern oder zu hinterfragen und damit schließlich dazu beitragen, meinen eigenen, für mich – und nur für mich – besten Weg zu finden.

Wenn ich alleine etwas daraus mitnehme, ist das bereits gut, doch wenn idealerweise alle beteiligten Diskutanten im Zuge als auch in Folge der Diskussion ihre Positionen kritisch reflektieren, ist das ein voller Erfolg, denn nicht mehr und nicht weniger ist dabei mein vornehmliches Ziel. Wenn einer oder mehrere der Beteiligten, das beinhaltet selbstverständlich auch mich selbst, infolgedessen ihre Meinung ändern, ist das ein willkommener Effekt, denn wir alle lernen ständig dazu, aber nicht wesentlicher Antrieb und sollte das auch nicht sein.

Der Unterschied klingt entweder trivial oder höchst komplex, denn es geht darum, potentiell überzeugend zu sein, also die eigene Meinung konsistent, fundiert, konsequent und überzeugt zu vertreten, ohne überzeugen, ohne missionieren zu wollen, dabei aber immer offen für eigene Überzeugung durch neue Argumente zu sein.

Überzeugungsarbeit ist immer Machtdurchsetzung. Wer behauptet, DSDS-Gucker verfügten über kein Verständnis für Kultur und Faulenzer würden ihr Leben verschwenden, übt damit Macht aus, indem er die Deutungshoheit anstrebt und durchzusetzen versucht, was unter legitimer Kultur und Lebensführung zu verstehen sei. Alle, die nicht diesen Vorstellungen entsprechen, werden dadurch im- oder gar explizit für fehlgeleitet und ihre Lebensweise für falsch erklärt, wohingegen die eigene stets die richtige – die angeblich eine richtige – ist. Wie so vieles dreht sich hierbei alles um Macht und weniger um Fragen persönlicher Vorlieben, als die es kaschiert wird, denn ginge es lediglich um persönliche Vorlieben, bestünde nicht das Bestreben, andere von eben diesen überzeugen zu wollen.

Das einzige – und hier wird es paradox -, wovon ich andere überzeugen möchte, ist auf der einen Seite, dass es ein unvernünftiges, weil tendenziell totalitäres Unterfangen ist, andere verbissen von der eigenen Art zu leben überzeugen zu wollen, sowie auf der anderen Seite, offen für Überzeugung durch Argumente zu bleiben, denn sonst verrennt man sich in Fundamentalismus.

Viel liest man über die negativen Auswirkungen, die es haben kann, füttert man soziale Netzwerke, die eigene Homepage oder Blogs mit persönlichen Informationen. Wenngleich vieles davon auch zutreffend ist und die optimierte Selbstinszenierung oder Öffentlichmachung intimster Details bisweilen ins Pathologische abdriftet, so ist ein immer wieder erwähnter Punkt doch unter Umständen auch nützlich: Schnüffelei durch den aktuellen oder einen potentiellen Arbeitgeber.

Das Profil in sozialen Netzwerken, die eigene Homepage und Aussagen in Blogs werden mit der Schere im Kopf verfasst oder in vorauseilendem Gehorsam zensiert, um der Angst zu begegnen, der tatsächliche oder potentielle Arbeitgeber könnte Details über Privatleben, politische oder sexuelle Orientierung, Vorlieben und Abneigungen oder persönliche Meinungen erfahren und als – natürlich inoffizielle – Grundlage für negative Konsequenzen heranziehen, sei es das Ablehnen einer Bewerbung und Nichteinstellung, das Übergehen bei einer Beförderung oder in Extremfällen die Kündigung. Warum?

Genauso, wie diese dreiste Schnüffelei durch wenig Vertrauen verdienende Unternehmen, denen das Privatleben ihrer Mitarbeiter, solange es die Arbeit selbst nicht beeinträchtigt, nicht Grund für negative Sanktionen sein darf, soll und muss, in die eine Richtung funktioniert, wirkt sie auch in die andere, nämlich als vorzüglicher Arbeitgeberfilter. Möchte man für eine Firma arbeiten, die herumschnüffelt und einen Menschen nicht einstellt, weil er persönliche, vielleicht sogar peinliche Partyfotos in ein soziales Netzwerk geladen hat? Möchte man für eine Firma arbeiten, die eine politische Meinung jenseits der eigens propagierten als Knock-Out-Kriterium betrachtet? Wenn man nicht eingestellt wird, weil man sich in dieser oder jener Organisation engagiert, ist das dann, abseits vom Ökonomischen, wirklich ein Grund zur Trauer oder nicht eher zur Freude darüber, dass man nicht Teil eines Unternehmen mit solchen Praktiken geworden ist? Was für ein Zustand ist das, wenn man vorsichtig sein muss, welche politischen oder persönlichen Aussagen man trifft?

„Selbst schuld“, hört man süffisant von denjenigen, die sich entsprechend solcher an sie gestellten Erwartungen zensieren und die eigene Persönlichkeit demütig verstecken. „Selbst schuld“, kann man ihnen eigentlich nur antworten.

Neueste Kommentare